Illustrationen: Julia Boehme @studio_goof / Art Direktion: Studio Pandan

Einführung

»Es wird zu fragen sein, warum das Erinnern eine weibliche Domäne ist, und warum die Männer lieber das Vergessen praktizieren oder sich nach dem Vergessen sehnen.«[1]

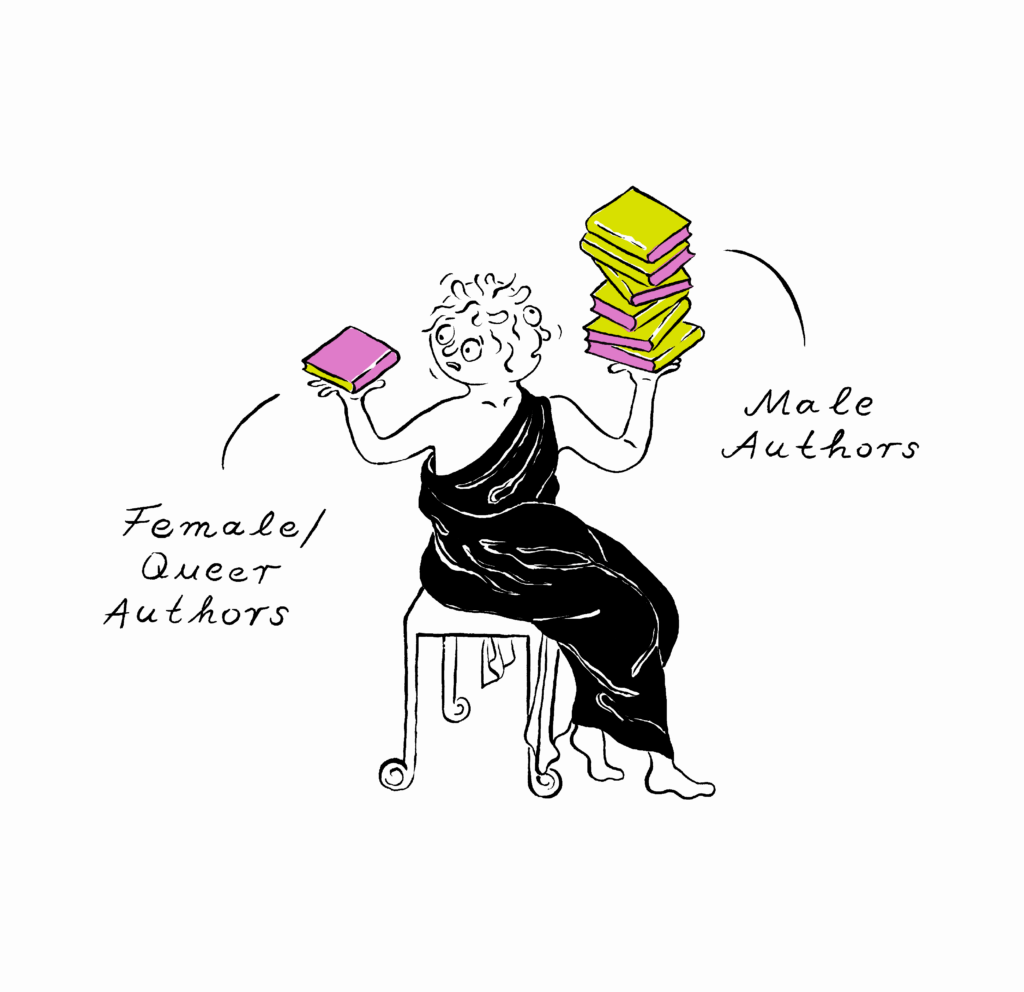

Doch wer wird erinnert? Der literarische Kanon, Verlagsprogramme, Rezensionen und Buchpreise oder die Lektürelisten der Schulen und Universitäten haben etwas gemeinsam: Sie sind Ergebnis eines Auswahlprozesses und stellen vermeintlich besonders lesenswerte Literatur zusammen. Noch heute sind diese Listen männlich geprägt. Die Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten bildet keine Ausnahme: 2023 stehen 193 Einrichtungen, die sich Autoren widmen, 17 Mitgliedseinrichtungen gegenüber, die sich mit dem Werk und Leben von Autorinnen befassen.

Als kulturelles Erbe aufgefasst zu werden, erinnert zu werden, bedeutet Ruhm. So gingen Feminist*innen in den 70er Jahren davon aus, dass die Konstruktion des kulturellen Gedächtnisses oder die Idee davon, wer erinnerungswürdig sei, eine Frage von Autorität und Machtstrukturen ist, die exklusiv männliche Auswahlkriterien widerspiegelt.[2]

Man könnte von einer »Geschichtslosigkeit der Frauen« sprechen.[3] Frauen sind nicht nur im literarischen Kanon unterrepräsentiert, sondern auch im Archiv. So erläutert Aleida Assmann: »Viele Formen weiblicher Geschichtserfahrung galten nicht als wichtig und würdig genug, um aufgezeichnet, gesammelt und für die Zukunft bewahrt zu werden.«[4]

Doch nicht nur Frauen wurden vergessen. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg galt für Menschen, die von heteronormativen Regeln abwichen, der Begriff Drittes Geschlecht. Alle, die »anders«, also nicht Frau oder Mann waren, wurden darunter zusammengefasst. Beginnend mit Magnus Hirschfeld und vor allem ab Ende der 1940er Jahre unterscheidet die Wissenschaft mittlerweile zwischen Homo- und Transsexualität. Der Begriff Drittes Geschlecht wurde aufgegeben. Im 21. Jahrhundert ist etwa Homosexualität kein Tabuthema mehr.[5] Wie wird mit der Leerstelle von weiblichem und queerem »Erinnertwerden« im Literaturbetrieb umgegangen?

Der Literaturbetrieb wandelt sich langsam: Verlage, die auf Veröffentlichungen von Frauen spezialisiert sind, Buchhandlungen für Autorinnen und queere Autor*innen, Initiativen, die sich für einen diversen Literaturbetrieb einsetzen oder der Deutsche Buchpreis, der erstmals an eine nonbinäre Person verliehen wurde, sind Schritte, den Leser*innen auch Perspektiven von Frauen und queeren Menschen zugänglich zu machen.

Literatur sammelt Erinnerungen aus der Vergangenheit, kontextualisiert sie in der Gegenwart und bewahrt diese für die Zukunft. Sie ist zudem ein Werkzeug der medialen Vermittlung von Wirklichkeit. Deshalb sollte im literarischen Erbe die Diversität der Gesellschaft sichtbar sein. Es ist an der Zeit, vielfältige Zugänge zur Vergangenheit zu vermitteln und kulturelles und literarisches Erbe divers zu gestalten.

[1] Aleida Assmann: Geschlecht und kulturelles Gedächtnis. In: Freiburger FrauenStudien. Zeitschrift für interdisziplinäre Frauenforschung, Jg. 12, Nr. 2, Oktober 2006, S. 29–46, hier S. 29.

[2] Vgl. Assmann, Geschlecht, S. 40

[3] Assmann, Geschlecht, S. 40

[4] Assmann, Geschlecht, S. 41

[5] Vgl. Volker Watschounek: Diskussion: Sexuelle Minderheiten in der Stadt. www.wiesbaden-lebt.de (Zugriff am 17.04.2023).

#FemaleHeritage I Gemeinsam verändern

von Anke Buettner

Vor mehr als vier Jahren wurde in der Monacensia im Hildebrandhaus, dem sogenannten literarischen Gedächtnis Münchens, mit dem offenen Forschungsprojekt #FemaleHeritage ein Veränderungsprozess angestoßen, der sich schneller und umfassender als erwartet entwickelt hat und die gesamte Institution umfasst. Die Monacensia besteht aus: Literaturarchiv, Forschungsbibliothek, Museum und CaféBar. Darüber hinaus ist sie eine denkmalgeschützte Künstlervilla und als sogenanntes „arisiertes Haus“ ein wichtiger authentischer Erinnerungsort.

Wesentliche Gründe für den großen Erfolg von #FemaleHeritage sind:

– Solidarität

– ein Hashtag als »Sammelpunkt« im Netz

– das Zusammendenken von Analog und Digital zu einem sozialen Raum

– die enge lokale und überregionale Zusammenarbeit

– das Ziel, nachhaltig gemeinsames Wissen zu schaffen

– Literatur bzw. die (Nicht-)Sammlungen der Monacensia als fester Ausgangspunkt

Mehr public, mehr science

Ein Blick in die Archivbestände der Monacensia zeigt, dass sich das literarische Gedächtnis bislang recht einseitig aus den Erinnerungen von Männern speist. Eine weitverbreitete Erfahrung. Das wachsende Bewusstsein für diese nicht neue Erkenntnis hat sich in der Sammlungspraxis der letzten Jahrzehnte allerdings noch relativ wenig niedergeschlagen. Das literarische Gedächtnis der Stadt München bildet daher – wie viele Sammlungen und Museen – eine unvollständige Realität ab.

#FemaleHeritage – mit der gleichnamigen Blogparade rief die Monacensia 2020 im Rahmen des Forschungsprojekts »Frauen und Erinnerungskultur« zur digitalen Spurensuche auf und versuchte, das Netz möglichst weit auszuwerfen. Ausgangspunkt war die Sensibilisierung für die Lücken im kollektiven Gedächtnis. Es ging aber auch um das Statement: Wir stellen uns als kanonisierende Institution in Frage! Gleichzeitig ging es darum, Neugier für zukünftige Projekte zu wecken und die Schwelle für Vorschläge zu senken, die über das klassische Leseangebot hinausgeht. Ein weiteres wichtiges Anliegen war es, Besucher*innen, Wissenschaftler*innen, andere GLAM-Einrichtungen, Aktivist*innen und Ehrenamtliche der Open Knowledge Community anzusprechen und ihnen die Monacensia als Ort für Forschung und Freizeit vorzustellen. Mehr Public, mehr Science! ist daher bis heute ein treffendes Motto.

Die Erkenntnisse zum verschütteten weiblichen Kulturerbe auf das ebenso marginalisierte Kulturerbe von Migrant*innen und Exilant*innen in Deutschland zu übertragen und die Erfahrungen für einen Strukturwandel des Sammelns fruchtbar zu machen, ist ein weiteres wichtiges Ziel des Forschungsprojekts. Auch hierfür gibt es einen eigenen Hashtag: #ErinnerungskulturDerVielen.

Spielräume erweitern

Mit etwas Abstand lässt sich sagen: Die Idee, Veränderungsprozess und Forschungsprojekt miteinander zu verbinden, war gut und die Blogparade als Auftakt eine sehr gute Wahl. Es entstanden schnell enge Kooperationen und ein anregender Austausch auf lokaler und überregionaler Ebene zwischen Bekannten und Unbekannten. Das Bewusstsein für die Lücke, die das Fehlen der Frauengeschichte in der Geschichtsschreibung hinterlässt, war groß. Ebenso groß war die Bereitschaft, einen aktiven Beitrag zur Schließung dieser Lücke zu leisten. Das Engagement von Lai*innen, Institutionen und Expert*innen hielt auch nach der Blogparade mit über 200 Beiträgen an und entwickelte sich in unterschiedliche Richtungen weiter. Mittlerweile hat sich zum Beispiel eine enge Zusammenarbeit zwischen den Münchner Kammerspielen, dem Archiv der deutschen Frauenbewegung in Kassel, der Geschichtsbloggerin Bianca Walther (@frauenvondamals), einer Reihe von Autor*innen, Künstler*innen und Wissenschaftler*innen und der Monacensia etabliert.

Alle #FemaleHeritage-Initiativen sind nicht abgeschlossen, sondern verweisen im Netz u. a. über den Hashtag dauerhaft aufeinander. So können sie kontinuierlich mit Inhalten angereichert und ergänzt werden. Auf diese Weise müssen sich die Teilnehmer*innen nicht auf kleine Zeitfenster konzentrieren, sondern können ihre Beiträge besser an ihr eigenes Programm, Tempo und Budget anpassen. Damit eröffnet #FemaleHeritage den Beteiligten auch andere finanzielle Spielräume. Einzelne Projekte können sich z. B. mit der Monacensia zu einer #FemaleHeritage-Initiative zusammenschließen und ohne zusätzlichen finanziellen Aufwand eine größere Reichweite, umfassendere Öffentlichkeitsarbeit und bessere Zielgruppenansprache erzielen. Der Schneeballeffekt ist enorm.

Diese Form der Nachhaltigkeit trägt wesentlich zur Sichtbarkeit von #FemaleHeritage insgesamt bei. Der gemeinsame Auftritt verbessert wiederum die Voraussetzungen für Förderungen und neue Kooperationen. Entscheidend für den Erfolg ist dabei, dass die Auswahl der Projekte und Kooperationspartner*innen einer konsequenten inhaltlichen Linie folgt. Eine hohe Professionalität bei der Außendarstellung der beteiligten Partner*innen ist wichtig. Die #FemaleHeritage-Kooperationen basieren auf der Idee des Teilens und des freien Wissens. Fairness und Hilfsbereitschaft sind zentrale Werte.

Willkommenskultur

Neue Erkenntnisse über zu Unrecht in Vergessenheit geratene Personen oder Themen zu gewinnen, verliert nicht an Sinn und Reiz. Ähnliches gilt für die Beschäftigung mit dem literarischen Kanon. Auch hier besteht ein großes Interesse an einer zeitgemäßen Diskussion und Überarbeitung. In Kombination mit der Beschäftigung mit Lücken im kollektiven Gedächtnis und in der Erinnerungskultur liegt zudem die Frage nahe, ob es einen Zusammenhang zwischen der Sammlung und der Zusammensetzung des Publikums gibt. Eine zugegebenermaßen etwas rhetorische Frage. Es liegt auf der Hand, dass Menschen, deren eigene Erfahrungen in Archiven, Museen und vor allem in der Vermittlung keine Anerkennung finden, sich wenig mit einer Institution identifizieren. Auch wer sich belehrt oder eingeschüchtert fühlt, findet bessere Ziele für sich. Die auf analoge und digitale Partizipation ausgerichteten Praktiken der Open Knowledge Community haben in vielen Institutionen zu einem Perspektivwechsel geführt. Programm und Ansprache werden mehr vom Publikum als vom Museum aus gedacht.

Statt an klassischen Vermittlungsinhalten und -formen festzuhalten, wurde das Spektrum der Monacensia vor allem mit den Ausstellungen »Pop Punk Politik – Die 1980er Jahre in München« und »Frei leben. Frauen der Boheme 1890–1920« erweitert. Zeitlos aktuelle soziale und gesellschaftliche Aspekte in der Literatur dienten als Ausgangspunkte, um über Nachbarschaft, Klassismus, Armut, Gesundheit und Freiheit zu sprechen. Die eingangs im Kontext von #FemaleHeritage gestellte Frage, wer im literarischen Gedächtnis nicht repräsentiert ist und warum, führte zu einer Reihe weiterer Fragen: Welche Themen werden in der Literatur verhandelt, die die Lebensrealität vieler Menschen heute widerspiegeln? Können wir mit diesen Themen ein anderes Publikum für unser Haus begeistern und dessen Anliegen als Institution sichtbar machen? Wie können wir erreichen, dass sich mehr Menschen bei uns willkommen fühlen? Warum ist es wichtig, über Wissensgerechtigkeit zu sprechen? Was bedeutet Barrierefreiheit im gesellschaftlichen Sinne für die Vermittlungspraxis von Archiven, Sammlungen und Museen? Wie müssen sich die Zugänge zum Wissen verändern?

Medienwandel

»Die digitalen Medien der Gegenwart sind vor allem Medien der Kommunikation. Wer darin teilnimmt, ist nicht mehr Empfänger von Information, sondern arbeitet mit an den Inhalten und der Form des ›Social Net‹.« Sabine Himmelsbach und Shusha Niederberger, Haus der elektronischen Künste Basel

Die digitale Kultur hat unsere Wahrnehmung und unser Handeln verändert. Diese altbekannte Erkenntnis gilt sowohl für Privatpersonen als auch für Kulturinstitutionen. Sie wirkt sich stark auf den Wunsch des Publikums aus, selbst mitzugestalten, und rückt eher passive Veranstaltungsformate wie lange Lesungen, Vorträge oder Podiumsdiskussionen in die Nähe ihres Verfallsdatums.

Doch gerade im Bereich der digitalen Kulturvermittlung sind die literarischen Institutionen und Gesellschaften personell, technisch und finanziell unterversorgt. Der Grund dafür liegt meist in der hartnäckigen Ignoranz der Träger. Sie haben den Medienwandel und das veränderte Publikumsverhalten oft nicht nachvollzogen. Sie blenden unbeirrt aus, dass hinter Digitalität, Kommunikation, Vermittlung und zeitgemäßer Bildungsarbeit eigene Studiengänge und Berufsbilder stehen, die übrigens auch vom Deutschen Museumsbund beschrieben und bewertet wurden. Solidarität im #FemaleHeritage – Netzwerk bedeutet daher auch, eigene Erfahrungen und Entwicklungsschritte im Netzwerk transparent zu dokumentieren und sich gegenseitig mit Fachkompetenz zu unterstützen. Durch die Hilfsbereitschaft der Beteiligten auf so vielen Ebenen ist in den letzten Jahren von #FemaleHeritage eine Netzwerkdynamik entstanden, die als besonders produktiv und motivierend für die Beteiligten beschrieben werden kann.

Gleichgesinnte kennenlernen

Der einfachste Weg, vor allem für kleinere Institutionen, in die Welt des Freien Wissens und gleichzeitig in die partizipative Wissensproduktion einzusteigen, ist der Kontakt zur Wiki-Community. Lokale Wikipedia-Gruppen profitieren von Hintergrundinformationen zu Häusern und Ausstellungen, Quellenmaterial aus Archiven und Bibliotheken und finden vielleicht sogar Räumlichkeiten bei literarischen Gesellschaften und Institutionen für ihre regelmäßigen Treffen. Im Rahmen von GLAM*-Kooperationen, die von Wikimedia in Berlin betreut werden, schreiben Freiwillige aus ganz unterschiedlichen, auch überregionalen Wikimedia-Projekten Artikel über das Angebot einzelner Institutionen, machen Fotos für Wikimedia Commons oder nutzen vorhandenes Material, um es der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

*Abkürzung für Galleries, Libraries, Archives, Museums

Links

www.monacensia.org/femaleheritage

www.muenchner-kammerspiele.de/de/mk-forscht/19465-female-peace-palace

#FemaleHeritage-Bücher

Anke Buettner, Olivia Ebert, Viola Hasselberg (Hg.). Female Peace Palace. Schreiben, Widerstand und Pazifismus im Krieg. Verbrecher Verlag, Berlin, 2024

Anke Buettner, Laura Mokrohs, Sylvia Schütz (Hg). Frei Leben. Frauen der Boheme 1890–1920. Verbrecher Verlag, Berlin, 2022

Bassermann-Jordan, Gabriele von, Fromm, Waldemar, Göbel, Wolfram, Kargl, Kristina (Hg.). Frauen der Boheme 1890-1920. Ausgewählte Beiträge zur Ausstellung »Frei Leben!« Allitera Verlag, München, 2022.

Digitale Kulturvermittlung

Alle Monacensia-Beiträge im Blog der Münchner Stadtbibliothek

Anke Buettner: Über Wissensgerechtigkeit reden: Wie können auch Archive und Museen ihre Relevanz stärken? #openGlam

Anke Buettner: Phantom „Breites Publikum“: Archive und Kulturvermittlung gerechter und gemeinsam denken #deutungskämpfe

Anke Buettner: Erinnerungskultur der Vielen und kuratorische Feldforschung. Ein Monacensia-Manifest zum Kuratieren in der Zeit #ErinnerungskulturDerVielen

Anke Buettner: Kulturerbe-Projekt #FemaleHeritage: Vom Spuren legen und Fährten lesen – Ausblick & Nachlese der Blogparade

Anke Buettner: Gedächtnis mit Schlagseite – die Monacensia und #FemaleHeritage

Anke Buettner: Wie demokratisch ist Kulturvermittlung? #erikamann

Leerstellen lesen

von Rebecca Langenheder

Bücher prägen uns. Sie können uns neue Welten eröffnen, uns helfen der Realität zu entfliehen, oder sich ihr zu stellen und sie zu verstehen. Aber sie vermitteln uns auch immer bestimmte Werte, bestimmte Normvorstellungen der Zeit, in der sie geschrieben werden.

Sie können sichtbar machen, sie können auch unsichtbar machen.

Als ich lesen lernte, war mein Lieblingsbuch eine bebilderte Ausgabe des König Drosselbart von Hans Christian Andersen. Ich glaube, es war das erste Buch, das ich selbst lesen konnte und vielleicht war es auch deshalb mein Lieblingsbuch. Eine Prinzessin soll auf Geheiß ihres Vaters heiraten und »darf« sich ihren zukünftigen Mann selbst auswählen. Auf einer der ersten Seiten sind die Prinzen abgebildet, die bei Hof vorstellig werden, die meisten blond, groß und schlank (und natürlich weiß). Die Prinzessin verschmäht sie alle. Das Kinn zu spitz, der Bart zu lang, die Nase zu groß. Ich erinnere mich noch, dass ich bei diesen Zeichnungen von den Prinzen am längsten verharrte. Ich war fasziniert von ihnen, und auch wenn ich später noch manchmal einen Blick in das Buch warf, hielten mich diese Seiten fest. Ich glaube, weil ich versuchte, die Kriterien zu verstehen, nach denen die Prinzessin einteilte, welcher Prinz attraktiv oder unattraktiv war, denn für mich sahen sie alle gleich aus. Ich verstand aber, was das Buch mir sagen wollte: dass die Prinzessin zu mäkelig und die Prinzen eigentlich relativ gutaussehend waren. Ich verstand auch den anderen wichtigen Part. Eine Prinzessin muss einen Prinzen heiraten.

Ich habe schon immer gerne gelesen. Ob klassisch mit der Taschenlampe unter der Bettdecke, beim Laufen zur Bushaltestelle, heimlich unter dem Tisch während des Unterrichtes, wann und wo immer ich konnte. Ich habe viele Bücher gelesen. Und immer wieder heiratete eine Prinzessin einen Prinzen. Auch wenn die Prinzessin später vielleicht einen Beruf hatte und nicht mehr Prinzessin hieß, sondern Sarah und statt der Heirat auf einen Kuss oder eine Beziehung hingefiebert wurde, der Grundbaukasten blieb stets derselbe. Natürlich ging es auch um andere Dinge in den Büchern, aber dieses Muster ließ sich doch immer wieder erkennen. Dabei war es auch relativ egal, welches Genre ich zu mir nahm, meistens änderten sich nur die Namen und Berufe der Charaktere. Das soll nicht heißen, dass mir der Grundbaukasten nicht gefiel, ich las gerne über Prinzen und Prinzessinnen und ihre Hochzeiten, aber nach und nach fiel mir auf, dass ich die Prinzen langweilig fand und die Hochzeiten einengend. Ich verstand nicht, warum es den Leuten um mich herum nicht so zu gehen schien. Also versuchte ich, mein Interesse an diesen Prinzen zu erzwingen. So richtig gelang es mir nie. Und immer häufiger kämpfte ich mit dem Gefühl, dass das falsch war von mir. Dass ich deshalb falsch war.

Aber es waren auch Bücher, die mir dieses Gefühl nach und nach wieder nehmen konnten. Plötzlich las ich einen Roman und dann gab es in einem Nebensatz zwei Frauen, die in der Wohnung gegenüber lebten und eine Katze zusammen hatten. Oder die Mitschülerin des Protagonisten mit den zwei Vätern. Und keiner von ihnen diente irgendeiner Pointe oder war anderweitig skurril oder abschreckend. Und nach und nach wurde mir klar, es gab vielleicht eine Welt, in der ich die Prinzen gar nicht interessant finden musste, und in der das auch nicht falsch von mir war.

Wenn ich heute in meine Lieblingsbuchhandlungen gehe, gibt es dort eigentlich immer mindestens ein Regal, über dem »Queere Literatur« steht. Und darin häufig sogar eine Abteilung für Kinder und Jugendliche. Ich freue mich für die jungen queeren Menschen, die sich jetzt in ihren Lieblingsbüchern nicht länger suchen müssen. Und dann frage ich mich manchmal, wie viel eher ich mich hätte akzeptieren können, wenn queerer Literatur früher ein höherer Stellenwert zugeschrieben worden wäre.

Ich weiß aber auch, dass es nicht in allen Buchhandlungen so aussieht, erst recht nicht in allen Ländern, und dass queere Autor*innen immer noch darum kämpfen müssen, dass ihre Bücher veröffentlicht werden, und vor allem, dass es genug junge queere Menschen gibt, die keinen Zugang zu diesen Büchern haben. Wenn man sich also auch die Frage stellt, welche Leerstellen es bezogen auf literarisches Erbe gibt beziehungsweise welche Leerstellen im zukünftigen literarischen Erbe unbedingt gedeckt werden müssen, so stellt für mich queere Literatur ein zentrales Element dar.

Geschlecht & Kulturerbe

von Şeyda Kurt

Stammte das Patriarchat aus einer natürlichen Ordnung, dann wäre es nicht notwendig, seine Ursprünge in Erzählungen zu formulieren.

— Rita Laura Segato, Wider die Grausamkeit

Die Werkzeuge, mit denen wir uns anderen Menschen wohlwollend zuwenden könnten, seien gering an der Zahl, schreibt die Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison – Werkzeuge, um jene „dünne Luft“ zu überbrücken, die uns voneinander trenne. Zugleich seien sie von großer Kraft: „Sprache, Bilder und Erfahrungen, die durch Sprache oder Bilder oder beides vermittelt sein können, aber nicht müssen. Die Sprache (Sprechen, Zuhören, Lesen) kann uns ermutigen oder sogar zwingen, unsere Abwehr aufzugeben und die Distanzen zwischen uns zu überbrücken“, so Morrison, „ob sie nun ozeanweit sind oder nicht breiter als ein Kopfkissen, ob kulturell bedingt oder durch Alter oder soziales Geschlecht, ob die Folge gesellschaftlicher Entwicklungen oder biologischer Gegebenheiten.“[1]

Sprache bewegt sich in diesem Sinne immer zwischen Nähe und Distanz, zwischen Ähnlichkeit und Verschiedenheit. Auch ein Erbe setzt einerseits Nähe voraus – sozial, geografisch oder kulturell. Das (Ver)Erben setzt eine Beziehungsweise voraus, die universell und spezifisch zugleich ist. Universell, weil sie Menschen aus verschiedenen Zeiten miteinander verwebt, und das Erbe – kulturell wie materiell – rechtlich und allgemein anerkannt werden muss. Und zugleich spezifisch, weil ein Erbe immer nur bestimmte Menschen betrifft, die in konkreten, einzigartigen Verhältnissen zueinanderstehen. Daher braucht Erbe auch Distanz, eine*n Andere*n.

Ein Erbe kann für manche eine Last sein, für andere eine Befreiung. Es kann Trauma bedeuten oder Schutz. Um die Bedeutung von kulturellem Erbe zu verstehen, muss zwangsläufig der Blick auf jene erwähnten Beziehungsweisen geschärft werden: In welchem Verhältnis stehen Vererbende, Erbende und Nicht-Erbende – wer wurde und wird überhaupt als zum Erbe fähig betrachtet? Oder auch fähig zur Kultur, die vererbt werden soll? Die Frage nach einem kulturellen Erbe erfordert unweigerlich den Blick auf vergeschlechtlichte Besitz-, Macht- und Herrschaftsverhältnisse, aber auch auf widerständige Körper, Gefühle und Worte.

Das Patriarchat, die Vorherrschaft des Männlichen, ist ein System mit einer mehr als 2000 Jahre währenden Geschichte und Gegenwart. Es hat an verschiedenen Geografien dieser Erde die Entrechtung, Entmenschlichung und die Enteignung von Frauen (oder von Menschen, die nach herrschenden Maßstäben, von herrschenden Institutionen oder der Mehrheitsgesellschaft als Frauen einsortiert wurden) bedeutet. Bis heute.

Mit dem Beginn des europäischen Kolonialismus – sowie der Industrialisierung und dem Frühkapitalismus, die darauffolgen sollten – entfaltete das Patriarchat eine neue Wirkungs- und Funktionsweise. Denn das bürgerliche Eigentum rückte in den Vordergrund. Und das Eigentum an Land und Menschen legitimierte sich durch eine Beschreibung der Welt, die diese in zwei, vergeschlechtlichte Sphären einteilte: privat (weiblich) versus öffentlich/politisch (männlich) sowie Natur (weiblich) versus Kultur (männlich).

Ähnlich wie kolonisierte und versklavte Menschen wurden (europäische, besitzlose) Frauen in dominanten Philosophien und Wissenschaften als nicht zur Kultur fähig erklärt – sie seien zu verfangen in einer vermeintlich defizitären Natur, die es eigentlich durch die Vernunft zu überwinden gelte. Doch jene Eigenschaft der Vernunft war das Privileg des besitzenden, weißen Mannes.

Diese Form der Entmenschlichung war und ist nötig, um zu rechtfertigen, dass Frauen in den Bereich des privaten Eigentums gehören: ins Haus, in die Küche. Dort, wo vermeintlich keine Kultur erschaffen wird, fernab von den öffentlichen Räumen, wo herrschende Männer über politische, soziale Fragen verhandeln. In häuslichen Räumen können nicht nur die Körper von Frauen kontrolliert sondern auch ihre Arbeitskraft ohne Lohn ausgebeutet werden: sei es in der Hausarbeit oder in der Erziehung des Nachwuchses. Diese Tätigkeiten werden unter dem marxistischen Begriff der reproduktiven Arbeit zusammengefasst. In diesen Räumen – durch die Herrschaft über die Körper von weiblichen Personen – reproduziert die Gesellschaft sich selbst sowie ihre Arbeitskraft.

Die Frage, wer zur Kultur fähig ist, unterliegt seit jeher bürgerlichen, patriarchalen und rassistischen Grundbedingungen, wie auch die Frage nach dem kulturellen Erbe. Das betrifft unterschiedliche Ebenen: die Produktion von Kultur, die Vermittlung von Kultur wie auch die Teilhabe.

Im Jahre 1929 fragte sich die Schriftstellerin Virginia Woolf in einem Essay, warum es so wenig gute Literatur von Frauen gäbe. Ihre Antwort, schmerzhaft wie einleuchtend, lautete: Frauen besäßen kein eigenes Zimmer, in dem sie zur Ruhe kommen, denken und schreiben könnten. Dass selbst eine wohlhabende Frau wie Virginia Woolf die logistischen Herausforderungen für Frauen beklagt, um Kultur zu erschaffen, lässt nur erahnen, wie es Bäuerinnen oder Proletarierinnen zur selben Zeit ergangen sein muss. Welche Möglichkeit bot sich ihnen, Gedanken zu Papier zu bringen – neben der Arbeit in der Fabrik, auf dem Feld oder der unbezahlten Haus- und Fürsorgearbeit zuhause? In welchen Räumen und mit welcher Zeit konnten sie in Erinnerungen wühlen, sich als Teil einer Welt in Bewegung begreifen und Sinnzusammenhänge herstellen?

Virgina Woolfs Essay Ein Zimmer für sich allein ist bis heute ein feministisches Standardwerk. Denn die Frage nach Raum und Zeit für das Schreiben hat in diesem Sinne nicht an Aktualität verloren: Laut Studien wenden Menschen, die als Frauen kategorisiert werden, pro Tag im Durchschnitt 52,4 Prozent mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit auf als Menschen, die als Männer kategorisiert werden. Dieser Unterschied wird als Gender Care Gap bezeichnet.

Die ungleichen Produktionsbedingungen von Kultur, insbesondere von Literatur, schlägt sich auch in der Ungleichheit der Repräsentation von Autor*innen nieder, genauso wie in der Deutungshoheit, was (gute) Literatur sein kann. „Unser kulturelles Gedächtnis ist ein Männergedächtnis“, schreibt die Journalistin Verena Weidenbach, „im doppelten Sinn: zum einen, weil es überwiegend an Männer erinnert. Zum anderen, weil auch die Kategorien, nach denen darin Anerkennung zugesprochen wird, von Männern festgelegt wurden. Männer haben entschieden, wer ein großer Denker, ein großer Schriftsteller, ein großer Maler genannt wird. Wer groß genug ist, um neue Epochen einzuläuten und Zeiten zu wenden.“[2]

Dieser Umstand spiegelt sich in der Gegenwart insbesondere im Blick auf den schulischen Literaturkanon: „(…) bei allem Föderalismus, bei der Übergehung von Frauen sind sich alle Bundesländer einig“, stellt der Journalist Simon Sales Prado in seiner Reportage Auslese fest. „Wer in Deutschland Abitur macht, liest in der Schule vielleicht kein einziges Buch einer Frau. Wie in Baden Württemberg sind auch in Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen und im Saarland unter den verpflichtenden Lektüren, die während der letzten Schuljahre in den Deutsch-Grundkursen für das Abitur 2020 gelesen werden, keine Romane von Autorinnen.“[3]

Wie ist das möglich? Gerade in einer Zeit, in der Diversität und Geschlechtergerechtigkeit nicht mehr bloße Randthemen bilden, sondern für Orte und Kanäle der Kulturproduktion – im Pop, in den Verlagen genauso wie in traditionsreichen Institutionen – im Trend sind, wenn nicht sogar Signalwörter der Selbstvermarktung, der Selbstaffirmation, zeitgemäß und relevant zu sein?

Im Herbst 2022 besuchte ich auf eine Einladung des Goethe Instituts die litauische Hauptstadt Vilnius. Ein Teil des Programms war die Führung durch das Museum für moderne Kunst, in dem Werke von Künstler*innen aus Ost und West aus der Zeit des kalten Krieges aufeinandertrafen. Einer der ausgestellten Künstler war der US-amerikanische Bildhauer Carl Andre. Die Person, die durch die Ausstellung führte, ließ nicht unerwähnt, dass Carl Andre im Verdacht stehe seine Partnerin, die kubanische Künstlerin Ana Mendieta ermordet zu haben. 1988 wurde Andre aufgrund begründeter Zweifel freigesprochen.

Überall, wo Carl Andre ausgestellt werde, sei feministischer Protest gleichsam vorprogrammiert, führte die Museumsführerin aus. Der eingängige Slogan, der vor den Museen gerufen werde, laute: „Where is Ana?“ Nach der Ausstellungsführung konnte auch ich nur an diesen Satz denken: Wo war Ana? Warum hatten sich die Kurator*innen nicht dazu entschieden, ihre Werke an der Stelle von Carl Andre zu zeigen? Oder zumindest daneben? Ana Mendietas Schaffen als kubanische Künstlerin hätte nicht nur hervorragend zum Leitgedanken der Ausstellung gepasst. Die Kurator*innen hätten auch ein Zeichen setzen können, damit die feministische Kritik nicht nur als eine unterhaltsame Anekdote in der Ausstellungsführung funktioniert.

Diese Geschichte hätte sich haargenau in jeder anderen europäischen Metropole abspielen können. Denn es scheint ein altbekannter Trick kultureller Institutionen: Sie greifen die feministische, anti-rassistische, dekoloniale Kritik an ihrer Arbeit auf, um sich auf diese Weise gegen sie zu immunisieren, gemäß dem Motto: „Wir haben nichts verschwiegen, wir haben das Problem sogar selbst zur Sprache gebracht!“ Der sogenannte Kanon, jenes Archiv an Werken, die angeblich ganze Kulturen, Epochen oder auch historische Einschnitte repräsentieren sollen und von Generation zu Generation vererbt werden, bleibt dabei oftmals unangetastet.

Dass ein kultureller Kanon niemals unabhängig von Machtverhältnissen zu betrachten ist, bildet den Kern feministischer Literaturkritik. Aus dieser Annahme entspringt eine maßgebende Fragestellung, an der sich seit jeher die feministischen Geister scheiden: Wollen wir den Kanon in seiner jetzigen Form – männlich, weiß und bürgerlich dominiert – um weibliche, queere, nicht-weiße Perspektiven erweitern? Oder wollen wir ihn gleich abschaffen?

Es gibt gute Gründe dafür, die Vorstellung eines Kanons abzulehnen. Denn ein kulturelles Erbe, das in ein vermeintlich in sich geschlossenes Standardarchiv gezwängt wird, um angeblich die Ganzheit der Gesellschaft zu repräsentieren, braucht Homogenität. Die Hierarchisierung von kulturellen Werken produziert zwangsläufig gewaltvolle Ausschlüsse, denen Werke und Kulturarbeiter*innen zum Opfer fallen, die nach herrschenden Maßstäben nicht als Teil jener dominanten, gesellschaftlichen Ganzheit gelten. Das Wort „Erbe“ gibt es nicht im Plural.

Die Krux liegt auch in diesen Fragen: Wer entscheidet darüber, welches Werk in einen Kanon gehört? Gibt es einen demokratischen Diskurs, an dem tatsächlich möglichst viele Menschen teilnehmen können? Frauen sollten nicht ihren angemessenen Platz in der Kulturgeschichte bekommen, indem sie sich an die Maßstäbe der Leistung anpassen, die Männer gesetzt hätten, so die Journalistin Verena Weidenbach. Es sei an der Zeit, eigene Kategorien zu erschaffen.[4]„Frauen, die es bisher in den Kanon geschafft haben, schaffen das auch, weil Männer über sie sagten, sie würden schreiben oder denken «wie Männer» oder zumindest nicht wie Frauen. Normalerweise kennen wir die Namen von Frauen in der Geschichte, weil sie Liebhaberinnen, Mitarbeiterinnen oder Musen von Männern waren. Oder wir kennen sie als absolute Ausnahmen von der Regel – wie Jeanne d’Arc oder Marie Curie“, schreibt Weidenbach. „Solche Ausnahmefrauen haben zwei Funktionen: Auf der einen Seite sollen sie beschwichtigen – wie alle Quotenfrauen. Auf der anderen Seite sind sie so außerordentlich, dass sie nicht mehr normal sein können.“[5]

Und dennoch bin ich der Überzeugung, dass es keine allgemeine wie einfache Antwort auf die Frage gibt, ob ein kulturelles, literarisches Erbe in Form eines Kanons existieren sollte. Denn es braucht immer Kontext und konkrete Zusammenhänge: Wo kann sich der Kampf um Repräsentation lohnen, wo nicht? Wo spielt die Würdigung von Diversität nur herrschenden Institutionen in die Hände? Wo braucht es für Geschlechtergerechtigkeit eigene Werkzeuge des Archivierens und Erinnerns? Nicht umsonst lautet ein oft zitierter Satz der Poetin Audre Lorde: „Du kannst nicht das Haus des Herren mit dem Handwerkszeug des Herren abreißen.“

Ja, ein erster Schritt könnte und müsste sein, den Schleier, der Frauen und Queers im kulturellen Erbe unsichtbar macht, zu heben, wie es Verena Weidenbach in ihrem Buch Die unerzählte Geschichte vornimmt: „In Wahrheit hat nicht Walt Disney den Zeichentrickfilm erfunden, sondern eine Frau. Es waren auch Frauen, die die DNA, das erste Computerprogramm und die Kernspaltung beschrieben haben. Eine Frau hat die Bildhauerei der Moderne geprägt, und ebenso war es eine Frau, die die Stimmen der kleinen Leute in die weltberühmten Theaterstücke von Bertolt Brecht gebracht hat.“[6]

Doch der Widerstand gegen die Unsichtbarmachung ist bei weitem nicht genug, denn es ist ein Widerstand, der in der Vergangenheit verhaftet ist. Doch kulturelles Erbe wird auch in der Gegenwart produziert. Und hier gilt es etwa ständige Verwertungslogiken von Kultur auf dem kapitalistischen Markt in den Fokus zu nehmen: Welche Werke behaupten sich und warum? Welche Bücher lassen sich laut Verlagen gut verkaufen und werden daher vehementer beworben, um sich ins kulturelle Gedächtnis einzuschreiben? Wer oder was lässt sich gut vermarkten? Welches Wissen wird als wissenswert behandelt? Wer hat darüber die Deutungshoheit? Und wie lässt diese sich brechen?

Marxistisch-feministische Denker*innen wie Silvia Federici diskutieren daher Wege radikaldemokratischer, widerständiger Wissensproduktion und Archivierung. In Federicis Werk lässt sich diese Auseinandersetzung an zwei Arbeitssträngen verorten: In ihrem Buch Caliban und die Hexe berichtet sie, dass Frauen – Bäuerinnen und Proletarierinnen – in der Phase der Industrialisierung in England an vorderster Front gegen die Einhegung von Land sowie auch gegen die Privatisierung kultureller Güter gekämpft hätten. Diese Frauen hätten gewusst, dass gemeinschaftlich produziertes und genutztes Land, Kultur und Wissen, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde, für sie lebensnotwendig waren. Daher hätten sie eigenständig weitergeschrieben und geforscht, manchmal unter Pseudonym.

An anderer Stelle findet Silvia Federicis Reflexion zu Wissensarchiven und kulturellem Erbe in der Theorie der Commons Niederschlag. Die Commons können als Gemeingüter definiert werden, die auch Ressourcen von Wissen mit einbeziehen, etwa in Form von Bibliotheken, kollektiv erschaffenen Wissensarchiven oder Universitäten. „Wir müssen auch unsere Vorstellung davon ändern, was Wissen ist und wer als Wissensproduzent*in betrachtet werden kann“, mahnt Federici etwa mit Blick auf Universitäten. „Die Wissensproduktion auf dem Campus erfolgt heute getrennt von der Arbeit an der Infrastruktur, die das akademische Leben ermöglicht, und es braucht viele Menschen (Reinigungskräfte, Cafeteria-Mitarbeiter*innen, Hausmeister*innen etc.), damit Student*innen und Lehrende in der Lage sind, jeden Tag in den Hörsaal zu kommen. Doch ist diese Arbeit, wie die reproduktive Arbeit von Frauen, größtenteils unsichtbar. Tag für Tag brauchen wir, um es mit Bertolt Brecht zu sagen, „diejenigen, die mit ihren Händen arbeiten“, damit „die anderen mit dem Kopf arbeiten“ können und die Megamaschine in den Betrieb geht.“[7]

Silvia Federici spürt den materiellen Wurzeln des kulturellen Erbes nach: Wer besitzt die Mittel und die Räume der Wissens- und Kulturproduktion? An dieser Stelle schließt sich der Kreis zu Virginia Woolf und der Forderung, die zum Titel ihres berühmten Essays verleitete: Ein Zimmer, in dem auch Frauen denken und schreiben können. Doch während Woolf die Lösung in bürgerlicher Logik im Privaten verortete – ein eigenes Zimmer daheim – forscht Federici nach kollektiven Antworten: Wo sind kollektive, materielle Räume dafür, Kultur und Erbe zu schaffen? Über die Commons schreibt sie: „Am wichtigsten waren hier die urbanen Gärten, die sich in den 1980er- und 1990er-Jahren im ganzen Land ausbreiteten, getragen vor allem von den migrantischen Communities aus Afrika, der Karibik oder dem Süden der USA“, so Federici. „Diese Gärten sind weit mehr als eine Quelle der Ernährungssicherheit: Sie sind Zentren der Gesellschaftlichkeit, der Produktion von Wissen sowie des kulturellen und generationsübergreifenden Austauschs.“[8]

Anstatt also die Produktionsmöglichkeit von Wissen, Literatur und Kultur für Frauen und Queers in den privaten, häuslichen Verhältnissen zu verbessern, plädiert Silvia Federici dafür, Räume der Öffentlichkeit auszubauen, in denen die gegenseitige Fürsorge, das soziale Miteinander und eine kollektive Kulturproduktion im Vordergrund stehen. Zugleich ist sich Federici der Fallstricke ihrer Forderung bewusst – waren und sind es doch oft weibliche Geschlechter, die solche kollektiven Räume der Fürsorge ohne Lohn erschaffen und pflegen, also jene Menschen, deren Fürsorge- und Pflegearbeit ohnehin ausgebeutet wird, im Namen einer vermeintlich weiblichen Natur, die sie wie von Zauberhand zu dieser Aufopferung im Namen der (biologischen) Gemeinschaft anleite. Doch die „kollektiven Erfahrungen, das Wissen und die Kämpfe, die Frauen in der reproduktiven Arbeit sammelten, eine Geschichte, die ein wesentlicher Bestandteil unseres Widerstandes gegen den Kapitalismus war, nicht anzuerkennen, ist eine Missachtung der Tatsachen“, hält Federici fest. „Die Verbindung in der Geschichte wiederherzustellen, ist heute ein entscheidender Schritt, um sowohl die geschlechtsspezifische Architektur unseres Lebens rückgängig zu machen als auch unser Zuhause und unser Leben als Commons neu zu errichten.“[9]

Feministische Bibliotheken, indigene Wissensarchive – in diesem Geiste kann ein kulturelles Erbe, gemeinschaftlich und demokratisch verwaltet, als widerständige, positive Triebkraft gegen Geschlechterungerechtigkeit und jedwede Form von Diskriminierung und Unterdrückung funktionieren, als ein Erbe, das nationale, kulturelle oder biologische Grenzen sprengt.