Illustrationen: Julia Boehme @studio_goof / Art Direktion: Studio Pandan

Einführung

»Über die Geschichte der DDR existiert kein kollektives Selbstverständnis in der neuen Bundesrepublik. Es gibt keinen Konsens über ihre Beurteilung, über ihre Einordnung in den deutschen und europäischen Kontext. Das macht auch die Schwierigkeit von Erinnerungsarbeit aus.«[1]

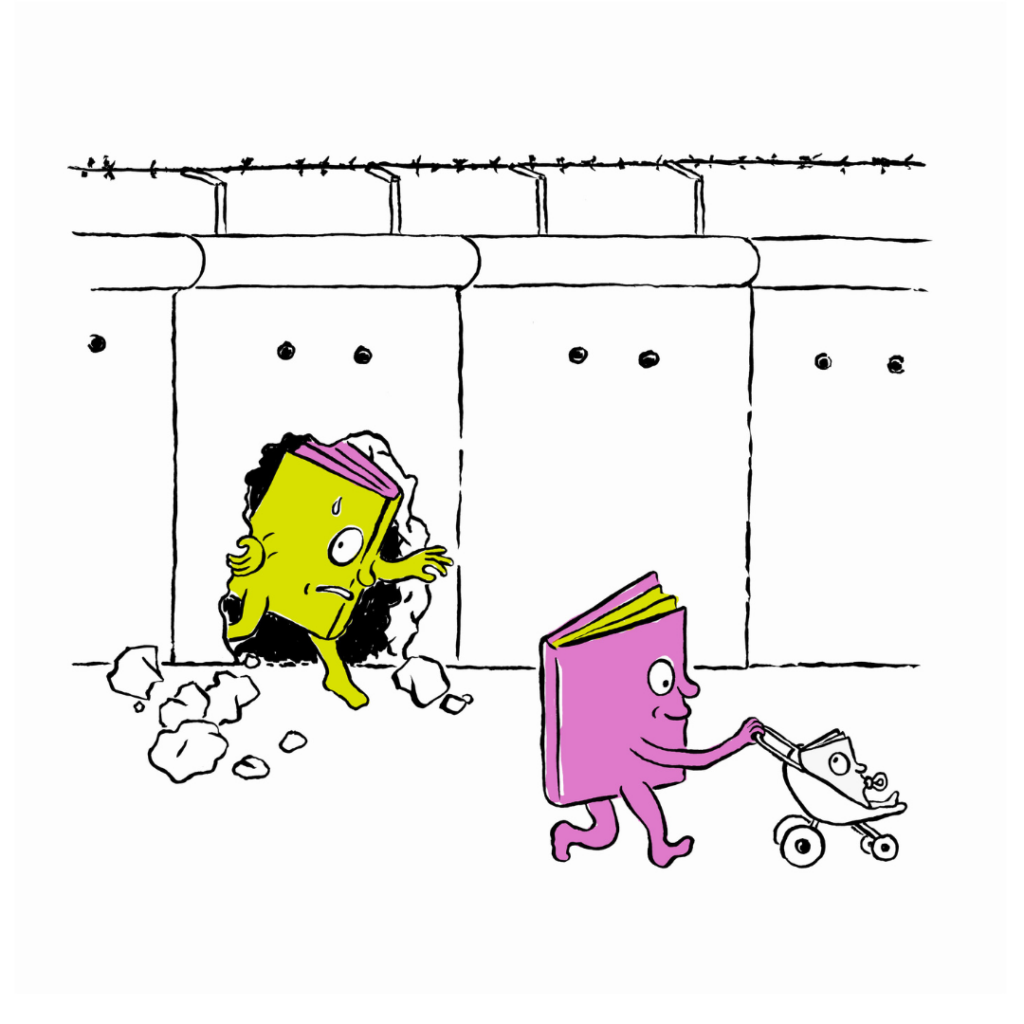

So gibt es weiterhin eine Spaltung innerhalb der Gesellschaft, die nur langsam aufgearbeitet wird, eine Spaltung »in ehemalige Ost- und Westdeutsche, weil es um unterschiedliche Lebenserfahrungen geht: um die Auf- oder Abwertung gelebten Lebens.«[2] Diese unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten in Ost- und Westdeutschland werden, unter anderem rückblickend, in der Literatur dargestellt. Des Weiteren gibt es in der Zeit entstandene Literatur aus dem Osten und dem Westen. Literatur hat hier also eine Doppelfunktion: als Vermittlerin von Geschichts-, Politik- oder Soziologiebewusstsein, von individuellen Lebenserfahrungen sowie als literarisches Erbe selbst.

Die Unterschiede sind groß, da die Wahrnehmung sich signifikant unterscheidet. So spricht man weniger von »Westliteratur« als etwa von »Ostliteratur«. In Ostdeutschland gab es tiefgreifende Einschnitte im Alltag der Menschen. Ihre Lebensgrundlage war nicht mehr existent. In Westdeutschland schien alles weiterzugehen wie zuvor. Es ergab und ergibt sich eine sich signifikant unterscheidende Erinnerungsarbeit.

[1] Keine gemeinsame Erinnerung | bpb.de

[2] Ebd.

Facetten ostdeutscher Erinnerung

von Hanna Haag

Als ich gebeten wurde, einen Blogbeitrag zum Thema „Erinnerung Ost“ zu schreiben, war mein erster Gedanke: Kann ich das denn überhaupt, als Westdeutsche? Sicher, meine wissenschaftliche Expertise verleiht mir in diesem Feld eine gewisse Deutungsmacht. Seit mehr als zehn Jahren setze ich mich immer wieder mit der Frage auseinander, wie sich Menschen an die DDR erinnern, welche Formen diese Erinnerung annimmt, was vielleicht vergessen wird und wenn ja warum. Habe mit arbeitslosen Frauen über ihre Erinnerungen gesprochen und ostdeutsche Familiengenerationen an einen Tisch gesetzt, damit sie (endlich mal) über die Vergangenheit reden. Und doch war ich immer ein Eindringling, eine Fremde, eine, die das vielleicht gar nicht tun darf, der dieser Zugang qua ihrer Herkunft immer ein Stück verschlossen bleibt. Bereits während meiner Forschungsarbeiten habe ich diese fehlende biographische Eintrittskarte manchmal gespürt, wenn mir etwa von einer Angehörigen der Großelterngeneration ein Interview mit der Begründung verweigert wurde, ich könne mich doch als Westdeutsche gar nicht ernsthaft für die DDR interessieren. In einem Interview mit einer SED-nahen Familie, die ich Familie Hoffmann nenne, erfuhr ich eine entgegengesetzte Reaktion: Rasch merkte ich, dass mich die Familienangehörigen, insbesondere der Vater, der im Ministerium des Inneren dem Bereich Personenschutz angehörte und sich nach der Wende weigerte, die Fahne zu wechseln, um sein Land nicht zu verraten, ganz bewusst als Westdeutsche ansprachen und sich über mein Interesse an ihrer Geschichte freuten. Meine eigene Positioniertheit in dieser „umkämpften Vergangenheit“ (Eckert 2023), wie Rainer Eckert sein ebenso umkämpftes Buch betitelt, wurde mir erst mit der Zeit bewusst und ist selbst Teil meiner Erinnerung an die DDR geworden, die es für mich doch eigentlich gar nicht geben kann und zwar in zweifacher Weise:

Zum einen bin ich – und das habe ich im Übrigen mit vielen ostdeutschen Menschen gemein, die in den 1980er Jahren das Licht der Welt erblickten – zu jung, um mich an die DDR wirklich erinnern zu können, zu jung, um wirklich mitreden zu können und zu doch alt, um ahnungslos zu bleiben. Alles, was ich darüber weiß, wurde mir überliefert, kenne ich aus Geschichten, wurde an mich herangetragen. Darüber spricht etwa Johannes Nichelmann in seinem 2019 erschienenen Buch „Nachwendekinder. Die DDR, unsere Eltern und das große Schweigen“. Sein Buch lässt sich als eine Art Selbsttherapie einer Generation lesen, die auf der Suche nach einer Vergangenheit ist, die ihr abhandengekommen ist, bevor sie überhaupt Teil ihrer Identität werden konnte. Angeklagt werden vor allem die Eltern, die sich ihrer eigenen Vergangenheit zu entledigen versuchen, indem sie darüber schweigen, lieber vergessen, als sich zu erinnern. Auch in den Familien, mit denen ich gesprochen habe, konnte ich dieses Entrücktsein der Vergangenheit deutlich spüren, die zwar immer Teil der Familiengeschichte, aber selten Teil des ganz konkreten Familienalltags war. Nicht in Familien wie den Hoffmanns, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Vergangenheit wach zu halten, um der öffentlichen Darstellung beinah trotzig etwas entgegenzusetzen. Doch in den meisten anderen Familien hüllte sich über die Vergangenheit im Alltag ein kollektives Schweigen, das nur gelegentlich aufbrach, wenn die Kinder gerade im Unterricht über die DDR sprachen, was ihren Erzählungen nach ebenso selten vorkam. Für manche war das Familiengespräch, das ich mit ihnen führte oder vielmehr sie mit sich selbst, einer der wenigen Anlässe, sich überhaupt einmal darüber zu unterhalten. In einem der Interviews stellen die Kinder auf meinen Impuls hin, sich über die DDR auszutauschen, fest, nichts berichten zu können, woraufhin sie der Vater auffordert, Fragen zu stellen und damit die Macht klar verteilt: Ihr fragt, wir antworten. Immerhin. Auch das ist nicht selbstverständlich. Und ja: es gibt sie, die jungen Ostdeutschen, die Fragen stellen. Es sind vor allem Frauen, die das in ihren Büchern tun und im Schreiben Antworten suchen. Sie heißen Anne, Paula oder Valerie und nicht mehr Mandy.

Hat das Geschlecht Einfluss auf die Erinnerung? Wenn wir im Kontext der Erinnerung das Geschlecht in den Mittelpunkt rücken, stellen wir eine erschreckende Leerstelle fest. Denn Frauen sind nicht diejenigen, an die sich erinnert wird, sind also selten Objekte der Erinnerung und Geschichtsschreibung (Paletschek/Schraut 2006). Meist sind es Männer, die uns im Gedächtnis bleiben: Erich Honecker, Egon Krenz, Gregor Gysi. Angela Merkel bildet zweifelsohne eine Ausnahme und für viele sicherlich auch ein Vorbild, wenn es um die Sichtbarkeit ostdeutscher Frauen in der Öffentlichkeit geht. Wenn ich als westdeutsche Frau die Geschlechterbrille aufsetze, tauchen Begriffe wie Emanzipation, Erwerbstätigkeit oder die ostdeutsche Mutti vor meinem inneren Auge auf, sehe ich Brigadefeiern und fleißige Hausfrauen, die den Sonntagsbraten zubereiten, nachdem sie unter der Woche mit ihrer Arbeitskraft zum Fortbestehen des Realsozialismus beigetragen haben. Wie kommen diese Bilder in meinen Kopf? Aus Studien wissen wir längst, dass die Rolle der Frau in der DDR sehr ambivalent war und sich die These vom Gleichstellungsvorsprung nicht uneingeschränkt halten lässt. Die Vollzeiterwerbstätigkeit, die noch immer angepriesen und als Argument gegen das konservative Festhalten am traditionellen Familienbild im Westen herangezogen wird, erweisen sich beim genaueren Hinsehen als politisch motivierte Maßnahmen, denen stets die Kehrseite der Reproduktion verdeckter Ungleichheiten immanent war (Nickel 2009). Trotzdem besitzt die Vorstellung von der emanzipierten DDR-Frau eine gewisse Beharrlichkeit und ist – so mein Eindruck – Teil eines ostdeutschen Selbstverständnisses geworden, gerade auch im Kampf um Identität und Anerkennung. Sind es nicht die qualifizierten ostdeutschen Frauen, die schon früh den Osten verlassen und die abgehängten ostdeutschen Männer zurückgelassen haben, die nun alternativlos der AfD in die Arme laufen? Mit diesen überzeichneten Vorstellungen im Kopf wird der Osten zunehmend zum Zerrbild und weder der DDR-Vergangenheit noch der Gegenwart gerecht.

Welchen Blick aber werfen junge ostdeutsche Frauen auf die DDR, auf den Osten? Paula Fürstenberg spürt in ihrem Roman „Familie der geflügelten Tiger“ (2018) einer doppelten Leerstelle nach: Sie kann sich weder an ihren Vater, noch an die DDR erinnern, beides ist ihr entweder verloren gegangen oder war nie da. Anne Rabe sucht „die Möglichkeit von Glück“ 2023) im Aufwachsen zwischen Diktatur und Demokratie und die Ursprünge von Rassismus und Gewalt in der Vergangenheit. Valerie Schönian erläutert in ihrem Buch Ost-Bewusstsein (2020), warum Nachwendekinder für den Osten streiten und was das für die Deutsche Einheit bedeutet. Sie fragt sich, was der Osten ist und vor allem, was er mit ihr zu tun hat, die gerade mal so alt ist wie das wiedervereinigte Deutschland. Für sie ist der Osten von heute mehr als das ehemalige Gebiet der DDR. Während die DDR ein territorial begrenzter Flächenstaat war, der heute in der Erinnerung der jungen Generation nur noch als „andauernder Sommerausflug“ oder „niemals enden wollender Aufenthalt im Stasi-Knast“ (Nichelmann 2019: 8) nachhallt, ist der Osten ein geographischer Raum, dessen Grenzen man zwar mit den neuen Bundesländern umschreiben kann, der aber ein diffuses Gebilde bleibt und an der Vergleichsfolie des Westens als Abweichung von der Norm und damit als Nichtwesten bricht.

Der Osten ist alles, was der Westen nicht ist, wobei fraglich ist, ob es den Osten überhaupt gibt, ebenso wie den Westen. Denn daraus resultiert zwangsläufig, dass es auch die Ostdeutschen und die Westdeutschen geben muss. Wer aber ist ost- und wer westdeutsch? Wer kann das für sich beanspruchen? Handhaben wir es wie die Hamburger, die erst in der dritten Generation wirklich als Hamburger gelten? Müssen also drei Generationen im jeweiligen Landesteil geboren und aufgewachsen sein, bis wir von Biowestdeutschen oder Bioostdeutschen sprechen? Feststeht, dass sich die junge Generation weniger die Frage stellt, was denn eigentlich die DDR war und wie wir uns daran erinnern können und müssen, sondern den Osten als ihr Territorium identitärer Auseinandersetzung begreift und für sich einnimmt. Doch das geschieht natürlich nicht nur in der jungen Generation. Bücher wie „Der Osten. Eine Westdeutsche Erfindung“ (2023) von Dirk Oschmann zeigen, wie umkämpft nicht nur die DDR-Vergangenheit, sondern der Osten selbst heute ist und wie ambivalent darin das Verhältnis zwischen Ost und West aufscheint. Aber genau so funktioniert Erinnerung: Sie ist zwar stets rückwärtsgewandt, entspringt jedoch der Gegenwart. Sie fragt nicht nach den Fakten, sondern nach dem Sinn, den Vergangenes für das Hier und Jetzt besitzt. Heute ist der Osten wichtiger als die DDR, auch wenn allen bewusst ist, dass das Eine nicht ohne das Andere gedacht werden kann.

Wenn der Osten die Abweichung vom Westen ist, kann dann nicht auch der Westen als die Abweichung von der ostdeutschen Norm gedacht werden? Spätestens – und das leitet mich zu meiner zweiten Verunmöglichung, mich an die DDR erinnern zu können – wenn ich mich als Westdeutsche auf eine ostdeutsche Spurensuche begebe, wird mir rasch klar, dass diese Veränderung, das Othering, von dem etwa Daniel Kubiak (2018) schreibt, immer eine Frage der Perspektive ist, die sich auch schnell umkehren kann. Aber – es wäre viel zu einfach, wenn das alles so plausibel zu erklären wäre – Othering ist zugleich in Machtstrukturen eingebettet, die wir nicht übersehen dürfen und die es unmöglich machen, den Westen als die Abweichung der ostdeutschen Normalität zu denken. Denn auch wenn ich mich unter Umständen als westdeutsch markiert sehe, während ich versuche, in die Erfahrungswirklichkeiten Ostdeutscher vorzudringen und dabei stets die Barrieren zwischen uns spüre, die mich zu einer Fremden, Anderen werden lassen, tue ich das immer noch aus meiner privilegierten Position als Westdeutsche, die im deutsch-deutschen Gedächtnisstreit um den richtigen Blick auf die DDR immer das letzte Wort hat oder zumindest zu haben glaubt. Denn auch das ist Teil der umkämpften Vergangenheit, dass sie zur selben Zeit beschwiegen und lauthals gedeutet wird. Beschwiegen wird sie von denjenigen, die sie hinter sich lassen und abstreifen wollen wie einen zu eng gewordenen Schuh, der überall drückt. Gedeutet wurde und wird sie zum Teil auch heute noch von denjenigen, die den Handlungsbedingungen der Ostdeutschen mehrheitlich nicht ausgesetzt waren, wie es Martin Sabrow (2010) formulierte. Darin spiegelt sich eine diskursive Schieflage im Umgang mit der DDR-Vergangenheit, die auf den alten Wunden der ostdeutschen Transformation nach westdeutschem Vorbild beruht. Nichts habe, so Thomas Ahbe, die Westdeutschen so vereint, wie der Beitritt der Ostdeutschen, durch den sie sich ihrer eigenen Identität über die Abgrenzung zu den Anderen bewusst werden konnten (Ahbe 2004, S. 21). Was aus dieser Schieflage hervorging ist ein im öffentlichen Gedächtnis geführter Diskurs über die DDR als Unrechtsstaat, der zugleich die Altlasten der NS-Zeit mit einer wohligen Decke einhüllte. Endlich gab es wieder einen Schuldigen, der ein Wegschauen möglich machte. Im Privaten hat sich jedoch eine Vielzahl heterogener DDR-Gedächtnisse ausgebildet, in denen viele Ostdeutsche versuchen, ihren privaten Erinnerungen einen Platz zu geben, sie gegen die Vereinnahmung zu verteidigen oder einfach aufzuheben (Haag 2018).

Als Westdeutsche wird mir an dieser Stelle immer bewusst, dass ich das Westdeutschsein nicht ablegen kann, dass ich immer Teil dieser westdeutschen Überlegenheit sein werde. Solange, bis ich die Reise in meine eigene Vergangenheit wage und mich meiner ostdeutschen Herkunft stelle, die nach außen hin unsichtbar bleibt. In Würzburg geboren und aufgewachsen, in Hamburg studiert und promoviert, ein kurzer Abstecher nach Görlitz und jetzt eine Anstellung in Frankfurt. Durch und durch westdeutsch? Nein. Denn wenn ich mich frage, warum ich so viele Jahre das Erinnern an die DDR zum Thema gemacht habe, wird mir bewusst: Das hat etwas mit mir zu tun. Ich erkenne darin auch die Suche nach der Vergangenheit meiner Mutter, die im Kriegsjahr 1939 in Berlin geboren ist und bis zu ihrem zehnten Lebensjahr im Vogtland lebte, um dann mit ihrer Familie in den Westen zu fliehen, lange vor dem Mauerbau. Ein Leben zwischen den Welten mit dem Osten als stillem Sehnsuchtsort. Diese Geschichte hat Spuren in unserer Familie hinterlassen und mich zu einer Emo-Ostdeutschen gemacht, wie eine Studie des DeZIM (Foroutan et al. 2023) Menschen wie mich bezeichnet. Und diese Geschichte stellt unsere Wahrnehmung in Frage, wer eigentlich ost- und wer westdeutsch ist, und vor allem, was das für uns bedeutet.

Literatur:

Thomas Ahbe (2004): Die DDR im Alltagsbewusstsein ihrer ehemaligen Bürger. In J. Hüttmann, U. Mählert, & P. Pasternack: DDR-Geschichte vermitteln. Berlin: Metropol. S. 113–138.

Rainer Eckert (2023): Umkämpfte Vergangenheit. Die SED-Diktatur in der aktuellen Geschichtspolitik der Bundesrepublik Deutschland. Leipziger Universitätsverlag.

Naika Foroutan, Mara Simon und Sabrina Zajak (2023): Wer ist hier eigentlich ostdeutsch, und wenn ja, wie viele? Zur Konstruktion, Wirkungsmacht und Implikation von Ostidentitäten. Berlin.

Paula Fürstenberg (2018): Familie der geflügelten Tiger. Roman. Kiepenheuer&Witsch.

Hanna Haag (2018): Im Dialog über die Vergangenheit. Tradierung DDR-spezifischer Orientierungen in ostdeutschen Familien. Springer-VS.

Daniel Kubiak (2018): Der Fall „Ostdeutschland“: „Einheitsfiktion“ als Herausforderung für die Integration am Fallbeispiel der Ost-West-Differenz. Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft 12 (1), 25-42

Johannes Nichelmann (2019): Nachwendekinder. Die DDR, unsere Eltern und das große Schweigen. Ullstein.

Hildegard Nickel (2009): Paternalistische Gleichberechtigungspolitik und weibliche Emanzipation: Geschlechterpolitik in der DDR, in: Lorenz, Astrid; Reutter, Werner (Hrsg.): Ordnung und Wandel als Herausforderungen für Staat und Gesellschaft. Festschrift für Gert-Joachim Glaeßner (Opladen: Budrich, 2009), 167-183.

Dirk Oschmann (2023): Der Osten. Eine Westdeutsche Erfindung. Ullstein.

Sylvia Paletschek/ Sylvia Schraut (2006): Erinnerung und Geschlecht. Auf der Suche nach einer transnationalen Erinnerungskultur in Europa≪. In: Historische Mitteilungen, 19, 15–28.

Anne Rabe (2023): Die Möglichkeit von Glück. Roman. Klett-Cotta.

Martin Sabrow (2010): Die DDR erinnern. In M. Sabrow, Erinnerungsorte der DDR Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, S. 9–25.

Valerie Schönian (2020): Ostbewusstsein. Warum Nachwendekinder für den Osten streiten und was das für die Deutsche Einheit bedeutet. Piper.

ERBE

von Andrea Hanna Hünniger

Ich glaube, es war ein heißer Tag. Einer dieser Tage, die schlimm enden würden. Mit einem Gewitter und garantiert heftigem Donner. Es lag so etwas in der Luft, als mein Vater den Globus aus meinem Regal zog. Er nahm ihn an der Plastikleiste, die um die Erdkrümmung gespannt war, und stellte ihn behutsam auf den Teppich. Der Ordnung wegen sagte er noch: »Es gibt Dinge, die nicht zusammengehören«, fummelte die Plastikleiste ab und trat dann mit dem Fuß auf die Pappkugel. Er drückte seinen rechten Fuß ganz langsam in den Globus hinein. Als er ihn wieder herausziehen wollte, blieb sein rechter Hausschuh darin stecken. Dann stopfte er alles zusammen in den Kohleofen, brach einen dieser weißen, nach Benzin riechenden Kohleanzünder ab und ließ Globus, Hausschuh und Anzünder in Flammen aufgehen. Es war Sommer 1990, ich war fünf Jahre alt, spielte mit Murmeln, und die DDR tat ihre letzten Atemzüge.

Ein Rückblick: Der 9. November 89 war ein Schock. Die Bilder der Euphorie sind Bilder der anderen. Gerade hatte mein Vater irgendwo auf dem Land ein Agrarinstitut aufgebaut, gerade müssen sie die Felder umgegraben haben, sie für den Winter und das nächste Frühjahr vorbereitet und den Sommer ausgewertet haben. Kleine, gesunde Zöglinge werden sie im Gewächshaus herangezogen haben, damit sie gerade und stark in den nächsten sozialistischen Frühling wuchsen. In unserem Plattenbauviertel säuselte gerade noch der Wind. Ein paar DDR-Fahnen klimperten vor den Fenstern. Der Geist, der diesen Ort bewohnte, war sehr unfreundlich. In der Mitte der Plattenbausiedlung stand eine Klärgrube, daneben eine schaukellose Kinderschaukel und ein Sandkasten. Von unserer Wohnung in der dritten Etage konnte man auf die gerissenen großen Platten der Klärgrube schauen. Es roch immerzu nach Jauche. Es war wenig abwechslungsreich.

Die Platten wirkten, obwohl nichts zerstört war, wie Ruinen. Und man hatte manchmal das Gefühl, in Ruinen zu leben – in Ruinen, deren eigentliche Epoche mir fremd war. Die Nationalhymne der DDR kenne ich nicht, sie hat etwas mit Ruinen zu tun. Ich könnte sie googeln. So sehr interessiert sie mich aber doch nicht. Sie würde mich beunruhigen. Ich bin mir sicher: Sie verspricht eine bessere Welt. Und die interessiert mich noch weniger. Ich puste höchstens den Staub von den Fotografien. Auf denen sehe ich: eine andere Welt.

In der Plattenbausiedlung gab es auch einen Kindergarten. Den verließ ich 1990. Wir waren der letzte Jahrgang. Danach wurden keine Kinder mehr geboren. Das Bild junger Familien ist ein Bild der Vergangenheit. Keine junge Familie wollte mehr in der Platte wohnen. In der Platte wohnten ab sofort nur noch Assis. So hieß es jedenfalls. Wenn die Sonne unterging und das Orange sich in den vielen Fenstern eines großen Blocks spiegelte, saßen Lucian und ich manchmal noch neben der Klärgrube auf einem großen Traktorreifen, der »Sandkasten« genannt wurde, obwohl gar kein Sand, sondern nur Torf und kalte Erde darin waren. Von dort aus blendete uns das gespiegelte Sonnenlicht, und mein Kindergartenfreund Lucian sagte: »Die Platte ist ein großer Weihnachtskalender.«

In unserem Weihnachtskalender gab es bald keine kleinen Kinder mehr. Und der Kindergarten wurde geschlossen. Wir schmissen die Scheiben ein.

Drinnen akkurat an der Wand in einer Reihe angelehnt: Plüschtiere. Kaputte, staubige Bretter, bei denen man sich fragte, wann die so kaputt hatten gehen können.

Aus dem Kindergarten wurde ein Jugendzimmer. Das Jugendzimmer wurde sofort von Neonazis besetzt. Es gab viele Neonazis, die nur aussahen wie Neonazis, die das als Moderichtung begriffen, und es gab die Neonazis in unserem Viertel, die sich vor allem gegenseitig den Schädel einschlugen. Jedenfalls solange es noch keine Ausländer gab.

Es kämpften dann Neonazis mit weißen Schnürsenkeln gegen Neonazis mit roten Schnürsenkeln und man wusste nicht, wohin man sich retten sollte. Im Jugendzimmer saßen die Glatzen, und sie wurden von draußen von anderen Glatzen mit Steinen und Knüppeln beschmissen. Am Abend ließ man Metalljalousien herunter. Ich habe gedacht, dass die schon verdammt dämlich sein müssen, so wie die sich gegenseitig jagen. Man lief am besten einen großen Umweg.

Später, nachdem mein Vater den Globus zertrampelt und angezündet hatte, ging er aus dem Zimmer und hinein in ein langes Schweigen. Er hatte keine Lust mehr, mit irgendjemandem in Verbindung zu treten. Auch sonst wurde es still um uns herum, die einzigen Akademiker in der großen Siedlung. Der Alkoholkonsum stieg gewaltig. Nicht selten lag ein Nachbar morgens im Treppenhaus und suchte vollkommen blau seine Wohnung. Das war das Phänomen, das ich in dieser Zeit beobachten konnte. Vorher betrank sich zwar auch jeder, allerdings wurden dafür Anlässe erfunden, die man zusammen und mit großem Lärm feiern konnte. Jetzt standen die Nachbarn am Tag am Straßenrand und pflegten die neu angelegten Stiefmütterchenbeete und wollten nicht gegrüßt werden. Die Abkürzung ABM war zutraulich im Umlauf. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ich glaubte damals, jemand hätte die Menschen beraubt, ihnen etwas, von dem ich nicht wusste, was es sein könnte, weggenommen. Ich hatte das Gefühl, wieder Gerechtigkeit in die Welt bringen zu müssen, und wurde etwas voreilig mit fünf Jahren Kommunistin. Die Kenntnisse hatte ich mir auf der Straße angeeignet.

Draußen explodierten jedenfalls ekstatische Freudenfeuerwerke, und drinnen sah ich meinen Vater nur noch durch das Aquarium, das im Wohnzimmer den Esstisch vom Sofa trennte. Am Kopf meines Vaters schwammen extrem kleine und stumme Fische vorbei, und wir tranken Pfefferminztee vom Vortag. Es gab bei uns keine Zeitungen, und unsere erste Telefonnummer durfte nicht weitergegeben werden. Mein Vater hatte offenbar Angst, man könne ihm wegen irgendetwas, wegen eines Geheimnisses, so glaubte ich, zu Leibe rücken. Und mein Vater verließ das Haus nur noch, um zur Arbeit zu gehen. Selbstverständlich gab es kein Institut mehr. Er war jetzt Angestellter in einem Amt der BRD. Sonst veränderte sich wenig: Es gab keine neuen Möbel oder neue Kleidung, keine Auslandsreisen außer nach Bayern, sie kauften nur einen Videorekorder. Draußen erkannten wir die deutsche Einheit an den neuen Stiefmütterchenbeeten, die von ABM-Kräften angelegt und gut gepflegt wurden.

Wir erkannten die deutsche Einheit an neuen Bürgersteigen. Wir erkannten die deutsche Einheit an einer Zeitungskiste, in der jeden Morgen ein Stapel mit Bild-Zeitungen lag. Das Zeitungsprinzip basierte auf einem mir völlig unverständlichen Vertrauen darauf, dass, wer sich eine Zeitung herausnimmt, freiwillig Münzen in den an einen Mast angeschraubten Kasten wirft. Jeder las die Bild-Zeitung, aber niemand warf eine Münze in den Kasten. Nach drei Wochen wurden die Zeitungen und der Münzkasten entfernt.

Draußen flogen die Fetzen der Bild-Zeitung herum und drinnen lief der neue Videorekorder. Wenn mein Vater vor dem Fernseher saß, auf der einen Seite vom Aquarium, und wir auf der anderen Seite saßen, konnte ich sein Gesicht durch das Aquarium grün und verschwommen sehen. Er guckte auf den Fernsehschirm. Dort liefen selten Nachrichten oder das Abendprogramm, sondern immer alte vergnügliche Filme auf Video: Italowestern, DEFA-Filme, Komödien mit Manfred Krug und Liselotte Pulver. Um die 400 Filme hat er in den nächsten Jahren aufgenommen und seine Kassetten Hunderte Male abgespielt. Den Tiger von Eschnapur und Spiel mir das Lied vom Tod genauso wie Das Wirtshaus im Spessart und alle russischen Märchenfilme. Er hat alle Filme notiert, auf der Schreibmaschine und später am Computer lange Listen der Videokassetten-Datenerfassung erstellt: Name, Genre, Spieldauer, Erscheinungsjahr und Zeit der Aufnahme sowie Kassettennummer und eventuell nötige Bemerkungen (DEFA, Hitchcock, Deneuve).

Ich kann mich nicht an die DDR-Hymne erinnern. Ich erinnere mich stattdessen an die Eröffnung von Disneyland Paris. Es war 1992, und jemand hatte Geburtstag, so dass die erweiterte Familie, einschließlich verschiedener Großtanten und Großonkel, an unserem ausziehbaren Esstisch saß. Das Wohnzimmer war voller Menschen, Stühle, kalter Wurst- und Käseplatten. Meine Oma, Tante, Großtante, Großoma verlangten nach Eierlikör. Sie tranken selten.

Wenn sie tranken, dann Eierlikör in einer Waffel, die innen mit dunkler Schokolade überzogen war. Als Kinder waren wir sehr scharf auf diese Waffeln und aßen die Reste auf. Die, an denen dann noch etwas Eierlikör klebte. Wir saßen unter dem Tisch und fühlten langsam etwas Dösiges im Kopf. An diesem Abend schauten wir alle nach Disneyland. Es gab ein großes Feuerwerk und das Dornröschenschloss wurde angestrahlt. Es ist das Traumbild meiner Kindheit. Viele Jahre dachte ich, das wäre der Mauerfall gewesen. Es waren ja auch damals Feuerwerke gezündet worden, sagten die anderen.

Das Einzige, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die Zeit nach dem Fall der Mauer eine Erfahrung der Trauer und des Schweigens war.

Ich erinnere mich, wie in unserem Wohnzimmer, Ehemaliges-DDR-Wohnzimmer, die Bundestagsdebatten Anfang der Neunziger als Dauerschleife liefen. Mein Vater schwieg, das Viertel schwieg, die Häuser schwiegen sowieso, alles war still. Ich hatte das Gefühl, mit depressiven Wellensittichen zusammenzuleben. Da war ich ungefähr sieben Jahre alt. Ich sah das Bild von Helmut Kohl um 1992 herum und verstand: Das war der Westen – groß, massig, sich selbst kaum tragend und im Nahkampf der Überlegene.

Alles, wovor Ostdeutsche Angst hatten, manifestierte sich in der Physiognomie eines Mannes, der mehr Geist gegenwärtiger Weihnacht war als Zeus; mehr Fernsehkoch als Abraham Lincoln; der uns befreit hatte. Wie sollte so ein Mann angemessen auf den Sozialismus reagieren, in dem wir ja noch viele Jahre, eigentlich die gesamte Kohl-Ära bis 1998, noch lebten? Außer dass viele ihre Biografien verloren, veränderte sich die stickige Luft der DDR, die über uns hing, kaum.

Ich komme aus einer Kaderfamilie, die sich aus Kreisleitern und Parteisekretären zusammensetzte, mein Großvater war Chef der LPG. Sie saßen während der Wende an den runden Tischen und teilten mit den mächtigen neuen Westdeutschen das Land untereinander auf. Bei uns gab es auch schon vor 1990 Bananen, und ich mochte sie nie. Wir sind also keine Wendeverlierer.

1994 brachten junge Parteigesandte der CDU über dieser Klärgrube ein riesiges Plakat mit dem noch größeren Gesicht von Helmut Kohl an, damit wir ihn als Kanzler wiederwählten. Es war, als hinge da unser großes schlechtes Gewissen. Seid dankbar, rief Helmut von dort herunter und lächelte wie ein glücklicher Saumagen. Eines Nachts hörten wir nach den Nachrichten ein Hämmern aus der Richtung der Klärgrube und schlurften gelangweilt zum Fenster. Wir dachten, es wären wieder die Neonazis aus dem »Jugendclub« gegenüber, die nachts gern auf Leute warteten, um sie zu verprügeln. Ich sah den dicken Baggerfahrer Herr Meyer auf einer Leiter stehen, die gegen das Wahlplakat gelehnt war. Er hatte ordentlich getankt und wackelte. Wir konnten nicht erkennen, was er da trieb.

Am nächsten Morgen sahen wir, dass er Helmut Kohl dicke Tomaten in die Augen genagelt hatte. Die rote Soße war allmählich heruntergetropft, es war ein entsetzlicher Anblick. Ähnliche Tomaten auf den Augen Kohls hatte man auch in Berlin-Pankow, der Peripherie der Macht, gesichtet. Jahr für Jahr wuchs die Wut in unserem Viertel. Die abstrakte Trauer, die viele heimsuchte, hatte einfach keinen Platz. Niemand trauerte der DDR nach, sondern etwas anderem, etwas Feinerem, Kleinen: der eigenen Zukunft. Die neunziger Jahre unter Helmut Kohl waren der Beginn der New Economy, der gigantischen Privatisierungen, der Börsengänge – auch wir waren bei der Telekom-Aktie dabei – und des maßlosen Gewinns. Es war die Zeit der Abwicklungen von öffentlichen Diensten, die Zeit der strategischen Fusionen, des Ausbaus des Niedriglohnsektors und des europaweiten beschämenden Zuwachses der Arbeitslosenquote unter Jugendlichen.

Die Freiheit kam, aber Land und Publikum kamen ihr abhanden. Gewonnen hat die Freiheit durch das Selektionsprinzip.

In der Innenstadt Weimars gab es nun öffentliche Toiletten.

Ich lief von der Schule nach Hause und musste sehr dringend pinkeln. Ich hatte kein Geld dabei. Ich musste aber dringend. Das sagte die Klofrau: »Wenn du kein Geld hast, kannst du die Toilette nicht benutzen. Da kann ja dann jeder kommen. Und wenn hier jeder machen würde, was er will, wo kämen wir da hin.« Sie sah mich einen Moment sehr, sehr böse an. »Ich mache doch auch nicht einfach das, was ich will!« Das war die Kohl-Ära für mich: Die Freiheit wurde vor der Toilette verhandelt, und sie kostete 50 Pfennig.

Einmal fragte ein Mitschüler nach dem Unterricht die Deutschlehrerin, wie sich das im Osten damals mit den Lehrern verhalten habe. Ihre Antwort: »Das geht dich, glaube ich, nichts an.« Möglich. Wir haben also nicht den blassesten Schimmer einer Ahnung. Erich Honecker ist für mich eher eine Karikatur. Mielke kenne ich nur dem Namen nach, weil sich mit ihm auch ein Witz bezüglich diverser Haushaltsgeräte verbindet. Und was eine Grilletta ist, habe ich auch schon wieder vergessen. Es würde sich also lohnen, mit mir ein DDR-Quiz zu spielen. Ich habe keine Ahnung. Aber ich hätte gern ein paar Antworten:

Warum ist man in die Partei eingetreten? Ist einem die Unterschrift heute peinlich? War die DDR ein Unrechtsstaat oder nicht? Wie hat das den Alltag beeinflusst? Was hat das für den Alltag bedeutet? Galt die Stasi als gefährlich, oder waren das für euch eher, banal gesagt, Pappnasen? Inwiefern gab es einen stärkeren Zusammenhalt unter den Menschen? Was ist für euch der größte Unterschied nach dem Mauerfall gewesen? Was ist die radikalste Veränderung für euch? Was hat euch Freiheit bedeutet? Und deren Einschränkung? In Westdeutschland gab es verschiedene Perioden: die Zeit der RAF, die Kohl-Ära. Gab es bestimmte Phasen auch in der DDR?

Ich gehöre zu einer Generation, die in den Achtzigerjahren geboren wurde und 1989 zu jung war, die neuen Freiheiten zu nutzen, um sofort das Land zu verlassen, um in Paris oder Bologna oder irgendwo anders zu studieren oder zu arbeiten. Der Fall der Mauer war für uns schon Teil einer unbekannten Vergangenheit. Eine Erinnerung von anderen. Die DDR ist eine Erinnerung von anderen und soweit ich zurückdenken kann, haben uns Eltern und Lehrer und auch der Mann von der Fahrschule und sogar der Bäcker, alle haben von dieser DDR gesprochen, von einer besseren DDR, von einer, wie sie hätte sein können, wie sie aber bestimmt nicht war. Aber weil im Fernsehen keiner behauptet, die DDR sei ein besseres Land gewesen, misstrauen wir sogar diesen, unseren Eltern.

Und trotzdem werden wir, wo es geht, zur DDR befragt.

Während wir hier die Fremden und Unwissenden sind, werden wir erst zu Ostdeutschen, sobald wir Ostdeutschland verlassen.

Vor kurzem saß ich im Zug neben einem Mann aus dem Iran. Er fragte mich, woher ich käme. Ich sagte: »Aus Weimar.« Er: »Dann bist du aus der DDR!« Ich fand das sehr witzig, dass auf der ganzen Welt die DDR noch existiert in den Köpfen, nur in Ostdeutschland, da gibt es die DDR nicht mehr.

Ich teile mit vielen jungen Ostdeutschen, die heute zwischen 34 und 39 Jahre alt sind, die Erziehung durch melancholische, ja depressive, eingeknickte, krumme, enttäuschte, beschämte, schweigende Eltern und Lehrer. Die Hälfte des Personals in unserem Leben musste ständig in Kuren oder in psychologische Betreuung. Unsere Klassenlehrerin Frau Ostermann zum Beispiel. Ich weiß, wie sie Christa Wolf vor der Tafel verteidigte, wie sie auf die Frage, ob sie den Film Good bye, Lenin! schon gesehen habe, ausdruckslos erwiderte: »Ich weiß noch nicht genau, ob ich den Film sehen möchte.« Es klangen da so viel Unsicherheit und Angst mit, dass keiner mehr nachfragen wollte, weshalb sie sich den Film nicht anschauen wolle. Sie ging dann einige Tage später in die Tagesklinik der Psychiatrie in Weimar.

Die Psychiatrie erkennt man an den gelben Wänden. Nur hier sind sie gelb gestrichen. Die Ärzte sagen, dass Gelb beruhigend auf die Menschen wirkt. Ihr Mann hatte die Familie verlassen und ihr Sohn Christian hatte es zu einem Neonazi gebracht, mit Springerstiefeln und gegelten Haaren. Fast jeder kannte die gelben Wände der Psychiatrie, weil jeder von einem Nachbarn oder einer Tante erzählen konnte, der oder die einmal eingewiesen worden war. Viele hatten selbstbemalte Seidentücher.

Die Einheit war für uns lange ein Raubzug, ein Kahlschlag, eine Zerstörung, eine Brandrodung. Um zu dieser Überzeugung zu gelangen, mussten wir nur heranwachsen und uns umschauen.

Die Vergangenheit ist kein fremdes, exotisches Land. Sie ist wie eine verscharrte Leiche, die nur als Zombie in Form von Talkshows oder Quizshows zu uns zurückkehrt und die wir nicht verstehen. Die Geschichten in – sicher sehr gut recherchierten – Fernsehdokumentationen decken sich nicht mit dem, was wir in den Gesichtern unserer Eltern sehen, aber nicht entschlüsseln können. Wir vermuten nur. Wir wissen nicht, wer unsere Eltern sind, wir wissen nicht, aus welchem Land sie kommen, wir wissen manchmal nicht, was wir ihnen zum Geburtstag schenken sollen. Denn das teure Zeug lehnen sie natürlich ab. Sie kaufen günstig in günstigen Supermärkten, meist Familienpackungen mit 20 Prozent mehr Inhalt oder 20 Prozent Rabatt auf den Preis. Wenn wir über unser Studium reden, erklären wir ihnen das Studiensystem. Dann schütteln sie den Kopf, als lebten wir auf einem sehr bunten, fernen Planeten. Das kann natürlich sein.

Werfen Sie einen Blick in die Dörfer. Fragen Sie mal junge Ostdeutsche, was sie von der DDR halten. Sie werden Ihnen dies sagen: »Es war nicht alles schlecht damals, schätze ich.«

»Aber es war auch nicht alles nur gut, glaub ich«.

Dieses »schätze ich«, »glaube ich« oder »denke ich« bezieht sich dabei auf die Erkenntnis, nicht selbst am Ort gewesen zu sein. Nicht einmal diese Grundhaltung wird aber dazu führen, dass sie wenigstens gegen das »neue« System, den Kapitalismus, mit all seinen Drohungen und Zwängen, aufbegehren – das nur nebenbei bemerkt. Aber für unsere Eltern sind wir dennoch der moralische Vorwurf. Mit jeder Frage, die wir ihnen stellen, drücken wir unser ganzes Unverständnis für ihre Vergangenheit aus.

Aber noch bleibt die Vergangenheit sicher begraben. Sie wurde gut wegretuschiert und übermalt, restauriert. Wer heute durch ostdeutsche Städte spaziert, den muss es befremden, wie hübsch sauber und bunt doch dieses Ostdeutschland ist.

Spreewaldgurken, Sandmännchen, Stasi, die heilige Dreifaltigkeit der DDR.

Als Helmut Kohl 1998 endlich abdankte, verließ ich unser Plattenbauviertel und begriff allmählich, dass ich viel Glück hatte. Es hätte wohl schlimmer kommen können. Nach allem, was ich von den übrig geblieben DDR-Lehrern, Beamten und Toilettenfrauen gelernt hatte, hätte ich jetzt als renitente Göre an einem Ort sitzen können, an dem ich noch unglücklicher gewesen wäre, als ich es ohnehin schon bin. »Es ist das Erbe, dass junge Ostdeutsche immer bei sich tragen. Wie Dosen an einem Hochzeitsauto.«