Illustrationen: Julia Boehme @studio_goof / Art Direktion: Studio Pandan

Einführung

»Wir sollten den Begriff der Nation nicht den Nationalisten überlassen, sondern ihn zurückerobern. Es ist an der Zeit, dass wir positive Werte und Ideen mit der Nation verknüpfen und uns in Zeiten der politischen Gefahr auch für sie einsetzen.«[1]

Was ist eine Nation? Eine Nation lässt sich als ein gemeinsamer Sprach- und Kulturraum definieren. Verbunden wird die Nation etwa durch eine gemeinsame Nationalhymne, Nationaldenkmäler, Nationalheld*innen oder Nationalliteratur. Über die Nation gibt es zumeist Erzählungen aus der Vergangenheit: Nationale Mythen fließen in die Gegenwart ein und formen diese mit. Sie formen das sogenannte Nationalgefühl. Das Nationalgefühl stiftet Bedeutung und Identität, verleiht einzelnen Menschen oder sozialen Gruppen, die sich der Nation verbunden oder verpflichtet fühlen, Selbstbewusstsein. Die Idee oder das Konstrukt der Nation kreiert also ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Jedoch trennt sie auch auf radikale Weise, grenzt aus und schafft unter anderem Probleme wie Nationalismus.

Und was ist Heimat? »Heimat ist die Erfahrung, als Mensch angenommen zu sein, […] irgendwohin zu gehören, wo man willkommen ist, wo man geliebt und geachtet wird, […] Geborgenheit kann es nur geben, wo der Mensch sich in dieser Weise angenommen und damit auch in seiner Würde geachtet weiß.«[2] Außerdem ist »Heimat« ein spezifisch deutsches Konzept ohne adäquate Äquivalente in anderen Sprachen.

»›Heimat‹ hat in Deutschland nie einen realen Ort, sondern schon immer die Sehnsucht nach einem bestimmten Ideal beschrieben: einer homogenen, christlichen weißen Gesellschaft, in der Männer das Sagen haben, Frauen sich vor allem ums Kinderkriegen kümmern und andere Lebensrealitäten schlicht nicht vorkommen.«[3]

Nation und Heimat sind Konstrukte. Auch das nationale Gedächtnis und das nationale literarische Erbe werden konstruiert. Die nationale Identitätsbildung, das Nationalbewusstsein, wird in der Familie und im Umfeld, im Milieu, in der Schule oder weiteren Bildung vermittelt und geprägt.

[1] Aleida Assmann: Erinnerung, Identität, Emotionen: Die Nation neu denken, in: »Blätter« 3/2020, S. 73-86, S. 86.

[2] Rüdiger Altmann/Klaus Weigelt: Heimat und Nation: zur Geschichte und Identität der Deutschen. Studien zur politischen Bildung. Bd. 7. v. Hase & Koehler 1984, S. 16

[3] Fatma Aydemir/ Hengameh Yaghoobifarah: Eure Heimat ist unser Alptraum. Ullstein 2019, S. 9.

Märchenerzählen jenseits tümelnder Heimatgefühle

Angelika B. Hirsch (Berlin) und Conchi Vega (Zürich) ziehen Zwischenbilanz zu ihrem Podcast

Angelika: Conchi, mit dem großen Titel »Märchenerzählen – Kulturelles Erbe gestern, heute und morgen« haben wir uns für unsere Podcastserie ganz schön was aufgehalst. Inzwischen haben wir acht Folgen veröffentlicht. Wie sieht deine Bilanz aus? Bewirken wir außer Begeisterung fürs Märchen und Märchenerzählen bei unseren Hörerinnen und Hörern auch Reflexionen über die komplexen Themen Heimat, kulturelles Erbe?

Conchi: Begeisterung für das Märchen und das Märchenerzählen bewirken zu können, finde ich, ist schon sehr viel. Meine Erfahrung ist: Wenn ich erzähle, dass ich Märchenerzählerin bin, antworten die Erwachsenen meistens mit »Jöh! So herzig!« und stecken das Märchen sofort in die Kinderstuben.

Die Idee des Podcastes ist ja, das Märchen und Märchenerzählen an seinen ursprünglichen Platz zu heben, den Zuhörenden aufzuzeigen, dass die Märchen nicht herzige Kindergeschichten sind, sondern Erzählungen, die uns Menschen, Kindern UND Erwachsenen, etwas angehen.

Die Märchen, die wir gewählt haben, stammen sowohl aus der Sammlung der Brüder Grimm, wie auch aus anderen Kulturräumen und Ländern. In ihnen sind Kultur, Werte und Traditionen des jeweiligen Landes gesammelt, die es wert sind, an künftige Generationen weiter gegeben zu werden, weil sie eine kulturelle Bedeutung haben. Somit können wir sagen, dass in den Märchen Heimat steckt, weil sich die Menschen darin wieder finden.

Doch heute leben wir in multikulturellen Gemeinschaften. Wie, glaubst du, kann sich jemand aus einem anderen Kulturraum in einem Grimm Märchen wiederfinden?

Angelika: Ha, genau das zeichnet Märchen aus! Sie erzählen zuerst über allgemein Menschliches, dass jeder Mensch auf der Welt kennt: die Herausforderung des Erwachsenwerdens, seinen Platz im Leben finden, Krisen bewältigen …

Und das Gewand – so nenne ich es immer – in das die Geschichte eingekleidet ist, ist dann »kultürlich«, heimatverbunden, eigen: Die Geschichte von »Amor und Psyche« norwegisch oder griechisch gekleidet. Der Froschkönig deutsch oder schottisch gekleidet. Das sind dann die Nuancen der Handlung, die variieren und durchaus erkennbar Verschiedenes ergeben.

Aber es ist auch die Sprache. Unsere Muttersprachen sind ja etwas extrem Heimatliches. In den Märchen sind viele Worte aufbewahrt, die im Alltag gar nicht mehr vorkommen. Ich erlebe immer wieder, wie gerade Kinder diese ungewöhnlichen Worte genießen, geradezu sammeln. Und auch Erwachsene sagen oft etwas über die »schöne Märchensprache«. Also allein mit der Sprache der Märchen schaffen wir Heimatverbundenheit und erschließen ganz nebenbei tiefere Schichten!

Als wir den Podcast aufgenommen haben und du den »Kuhreihen« eingebracht hast, haben wir uns danach in der Pause ewig über Sprache unterhalten, den Wortlaut dieses magischen Gesangs, die Wirkung – du hast ihn mir sogar vorgesungen! Und ich war in meiner Zuneigung zu deinem Schwiezerdütsch wieder einmal ganz gefangen. Wir beide erleben doch, dass allein durch unsere verschiedenen Dialekte jeweils etwas Neues, Spezifisches entsteht, oder?

Conchi: Oh ja. Jede Sprache hat ihre eigene Melodie, in der wir beheimatet sind, in die wir hineingeboren werden. Schon im Bauch der Mutter hören wir ihre Stimme und die Geräusche der Welt. Ab der 22. Woche kann der Fötus ja schon hören. Wir könnten sagen, dass wir im Bauch der Mutter unsere zukünftige Heimat schon hören können und dazu vorbereitet werden.

Beim Märchen, »Der Wolf und die sieben jungen Geißlein« hat mich schon immer das Thema der Stimme beeindruckt. Die jungen Geißlein erkennen die Stimme ihrer Mutter und der Wolf muss sich mächtig anstrengen, um die Geißlein auszutricksen. Ich kenne eine afrikanische Variante dieses Märchens, kann leider gar nicht sagen, woher genau sie stammt. Da spielt ein Krokodil die Rolle des Wolfes; es will drei Kinder verschlingen. Das Krokodil muss sich dafür die Zunge abschneiden, das Maul zu nähen und die Zähne ausreißen lassen, damit es wie die Mutter der Kinder klingt. Und dazu muss es dann auch noch den Satz der Mutter, den sie immer spricht, bevor die Kinder ihr die Türe aufmachen, mit dieser Verkrüppelung aufsagen üben. Erst dann meinen die Kinder im Haus, die Mutter steht vor der Tür und machen diese auf. Doch draußen steht das Krokodil und verschlingt zwei von ihnen. Die Kinder können nur das Gehör zu der Erkennung der Mutter benutzen. So wie sie es aus der Zeit im Bauch der Mutter kannten.

Dieses Märchen ist so archaisch und gleichzeitig viel grausamer als die Grimm Variante. Und hier, sind wir doch wieder beim berühmt-berüchtigten Thema der Grausamkeit im Märchen gelandet. Können wir uns erlauben solche Märchen zu erzählen? Dürfen wir den großen Kulturschatz der Märchen noch so erzählen oder sollen wir die Erzählungen ändern und das Schreckliche rausnehmen oder abmildern?

Angelika: Kurz knapp? Nein! Natürlich muss ich schauen, welches Märchen für Kinder welchen Alters geeignet ist. Aber Märchen spiegeln die Welt. Und unsere Welt ist insgesamt kein bisschen weniger schrecklich geworden. Auch wenn wir selbst gerade in Wohlstand und Frieden leben: jedes Kind weiß oder ahnt zumindest, dass es mit dem Einbruch des Bösen genauso schnell wie im Märchen gehen kann.

Außerdem sind alle unsere Kinder – jetzt bin ich wieder ganz bei unserem Thema – in mehr oder weniger starkem Maße mit Kindern konfrontiert, die ihr Heimatland verlassen mussten. Krieg, Armut, Verfolgung und Not schwappen in jedes unserer Kinderzimmer. Gerade mit Märchen kann man diesen latenten Schrecken auffangen, ihm eine Gestalt geben, ihn gemeinsam mit den Märchenhelden besiegen. Erzählen wir einander unsere vertrauten Märchen, dann überwinden wir nicht nur Sprachbarrieren. Wir stellen einander unsere Überlieferung, die poetische Seite unserer Sprachen vor, öffnen die inneren Türen und zeigen einander sehr »Heimatliches«. Das hilft uns allen!

Conchi: Dann könnten wir doch sagen, dass das Märchenerzählen das gemeinsame Erbe der Menschheit ist. Beim Erzählen eines Märchens vor Publikum entsteht eine Gemeinschaft, die in die Erzählung eintaucht. Gemeinsam gehen alle durch die archaische Bilderwelt des Märchens und erleben bekannte und unbekannte Gefühlswelten, die ausgetauscht werden können. Es eröffnen sich, wie du sagst, neue Räume und gleichzeitig Verständnis für Unbekanntes auf poetische Weise.

Dies könnte die Relevanz des Märchens heute sein. Wir brauchen Erzählungen, die den Menschen vom Gemeinsamen und vom Überwinden der Gegensätze erzählen. Wie ein leckeres Buffet, auf dem die Spezialitäten aller Länder zu kosten sind. Alles schmeckt verschieden, riecht anders, sieht unterschiedlich aus. Es gibt Bekanntes und Neues zu entdecken. Doch es ist einfach lecker und macht satt.

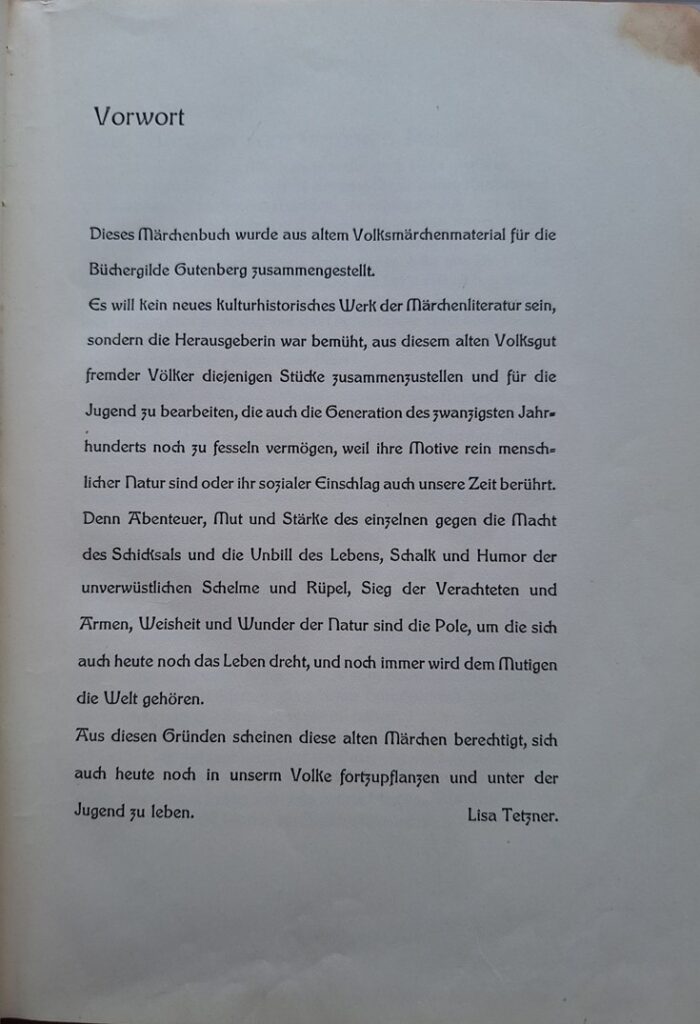

Angelika: Mir fällt gerade noch ein gutes Vorbild für uns ein, Conchi. Ich habe mich in letzter Zeit sehr mit Lisa Tetzner beschäftigt, der Erzählerin, Märchensammlerin und Herausgeberin, die gegen Ende des 1. Weltkriegs begann, in ihrer Thüringer Heimat umherzuziehen und »Kindern und Leuten aus dem Volke« Märchen zu erzählen. Sie hat ganz selbstverständlich Märchen anderer Völker ebenso erzählt, wie deutsche Märchen. Ihre erste, absolut unschuldige Märchensammlung »Vom Märchenbaum der Welt«, in der Märchen aus aller Welt friedlich nebeneinander stehen, gehörte dennoch zu den Büchern, die bei der Bücherverbrennung auf dem Scheiterhaufen landeten!

Die Nationalsozialisten wollten die »deutsche Kultur« einzäunen, »rein« halten, sich von anderen abgrenzen, das Eigene – Märchen gehörten ausdrücklich dazu – hoch über das Fremde stellen. Dieses Ansinnen ist verrückt, bei Märchen aber auch einfach dumm. Denn ihnen liegt das Wandern ja in der DNA. Gute Geschichten müssen und wollen weitererzählt werden, über Grenzen hinweg. Ich habe »meinen Grimm« erst im Spiegel der Märchen anderer Völker so richtig verstehen und heiß lieben gelernt. Du hast es mit deinem Bild genau getroffen: Wir hauen uns am Welt-Märchen-Buffet lieber die Herzen und Hirne voll, statt in Heimattümelei zu versinken.

Briefessay

von Asal Dardan und Nava Ebrahimi

7. Januar 2023

Liebe Asal,

gestern Abend habe ich meinen aktuellen Lieblingspodcast Unter Pfarrerstöchtern von Sabine Rückert und Johanna Haberer gehört. Die Folge war vor zwei Jahren an Ostern erschienen, also mitten im ersten Lockdown, und eigentlich wäre Sodom und Gomorra an der Reihe gewesen, aber da ihnen das unpassend (oder für manche zu passend) erschien, schoben sie eine Sonderfolge zum Thema Trost ein. Natürlich lasen sie den Psalm 23 vor, »Der Herr ist mein Hirte«, den kenne sogar ich, und ich empfand die Worte – vermutlich werde ich mit zunehmendem Alter dafür empfänglicher – tatsächlich als tröstend. Dann erzählten sie von einem Pfarrer aus Bayern, der sich aufgrund eines Gehirntumors die Frage stellte, was ihm seine Theologie im Angesicht des Todes brachte. Die gesammelte intellektuelle Dogmatik fiel von ihm ab, auch das Vater Unser wirkte nicht mehr. Was blieb: Der Text des Gebets, das seine Mutter jeden Abend mit ihm gesprochen hatte. »Breit aus die Flügel beide, oh Jesu meine Freude.« Und der Pfarrer fragte sich, was mit Menschen sei, die so einen Fundus an Texten, ob biblische oder nicht, nie mitbekommen hatten.

Diese Aussage traf mich an einer empfindlichen Stelle. Ich leide schon immer darunter, dass mit der Migration alle Texte, die meine Eltern mir als kulturelles Erbe hätten mitgeben können, verloren gegangen sind. Sie haben die Bücher, als sie Iran verließen, nicht eingepackt. Vermutlich dachten sie, es gäbe Wichtigeres, und nahmen nur mit, was ihnen als nützlich erschien, um so schnell wie möglich in Deutschland Fuß zu fassen. Was sie zum Beispiel zurückließen, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne: Shahname – Das Buch der Könige, das längste epische Gedicht der Welt, die Saga der persischsprachigen Welt und für Iranerinnen und Iraner identitätsstiftend wie kein anderes Werk. Firdausi verfasste es vor rund 1000 Jahren und griff dafür altiranische, vorislamische Mythen auf, um die Geschichte vom Anbeginn der Menschheit bis zur islamischen Eroberung Persiens im 7. Jahrhundert zu erzählen. Als im September 2022 nach dem gewaltsamen Tod von Jina Mahsa Amini die Proteste in Iran anfingen und sich viele Frauen öffentlich die Haare schnitten oder abrasierten, verstand ich erst spät und dank Erklärstücken in deutschen Medien, dass dieser Akt auf eine Stelle im Shahname referiert. Zwar las ich vor mehreren Jahren die deutsche Übersetzung, aber der Text nistete sich nicht bei mir ein, machte nichts mit mir, fruchtete nicht, er war nie Teil unseres familiären Alltags in Deutschland. Meinen Eltern erschien Firdausi in unserer Hochhaussiedlung in Köln-Chorweiler womöglich einfach zu sehr fehl am Platz. Außerdem hatten sie nun in der Fremde plötzlich alle Hände damit zu tun, unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und ich schätze, du weißt, wie das ist mit deutschen Übersetzungen persischer Texte. Ich kann das Original nicht lesen, weil ich Farsi nur sprechen kann, aber ich kann auch die Übersetzung als solche nicht wirklich ernst nehmen, weil ich dann doch zu gut weiß, welch ein anderes Universum die persische Sprache darstellt.

Firdausi kam also nicht mit nach Deutschland, auch Rumi und Hafez blieben in Iran zurück. Leila und Madschnun hatten meine Eltern damals, 1980, auch nicht im Gepäck. Die große, dramatische Liebesgeschichte von Nizami aus dem 7. Jahrhundert – hätte ich sie von klein auf gehört, wie hätte ich dann später in der Schule Romeo und Julia gelesen? Wie wäre es gewesen, wenn ich die Parallelen zwischen den großen Narrationen der Menschen in dem Kulturkreis, in den ich hineingeboren und jenem, in den ich hineinmigriert wurde, hätte wahrnehmen können? Also nicht jetzt rückblickend, sondern wirklich damals, mit 14 oder 15 Jahren? Was glaubst du?

Ich wurde mit der Migration in ein neues, meinen Eltern, Großeltern und Urgroßeltern fremdes kulturelles Erbe verpflanzt. Und schlug ich Wurzeln darin? Nein, das ist das falsche Bild, ich wurde nicht verpflanzt, sondern man band mich, einen abgebrochenen Ast, an einen Baum an, und ich verwuchs mit diesem anderen Organismus. Der Baum und ich wurden »veredelt«, wie Gärtner*innen das nennen. Ich las die Literatur des Baumes – in der Schule lasen wir fast nur deutsche Nachkriegsliteratur – als fremder, nur angewachsener Ast. Sie versorgte mich mit Wissen zum Beispiel, das ich nicht besaß, schließlich hatte ich keinen Opa, der mir von Stalingrad, und keine Oma, die mir vom Wirtschaftswunder erzählen konnte. Aber lange Zeit betraf mich diese Literatur nicht. Lange fühlte ich mich als außenstehende Leserin, als jemand, der sich die Bücher zwar zu Gemüte führen konnte, für den sie aber nicht geschrieben wurden. Um beim Bild der Veredelung zu bleiben, das mir selbst gerade enorm gut gefällt: Die Blüten rochen, die Früchte des Baumes schmeckten ganz anders als das, was allmählich aus mir herauswachsen wollte.

Liebsten Gruß und schönes Wochenende noch!

Nava

11. Januar 2023

Liebe Nava,

ich muss an uns beide als kleine Mädchen denken, damals hatte ich auch noch dunkle Locken wie du. Wir sind im selben Jahr in Teheran zur Welt gekommen und landeten dann viele Kilometer entfernt wieder in derselben Stadt. Du saßt in einem Hochhaus in Köln-Chorweiler, ich in Köln-Höhenberg. Unsere Wege hätten sich dort wie auch hier wesentlich früher kreuzen können, aber wir haben uns erst einige Jahrzehnte später als deutsche Autorinnen kennengelernt. Oder nein, ich bin dir erstmals als deine Leserin begegnet. Eine Weile habe ich mich noch gewehrt, deinen 2017 veröffentlichten Roman Sechzehn Wörter zu lesen, aus einem ähnlichen Gefühl heraus, wie du es andeutest. Ich fühlte mich zu fern und zugleich zu nah zu dem, was ich darin beschrieben vermutete. Mich ängstigte die Vorstellung, dass jemand Worte und Bilder gefunden hatte für Dinge, die ich selbst in Worte und Bilder hätte fassen sollen. Es war vielleicht nicht nur Furcht, sondern auch ein gewisser Neid, dass jemand die Arbeit geleistet hatte, sich etwas anzueignen oder an etwas festzuhalten, das doch eigentlich ohne Arbeit und Aneignung auch zu mir gehören sollte. Denn das ist es doch, was ein kulturelles Erbe ausmacht, dass man es geschenkt kriegt, dass es einen stützt und trägt, zuweilen auch niederringt und beschwert, aber niemals vergraben ist, immer schon da.

Bald erkannte ich, auch mithilfe deines Romans, dass diesem Gefühl nicht mit Firdausi, Nizami oder Farrokhzad beizukommen war. Ich glaube selbst dann nicht, wenn ich ihnen bereits mit 14 oder 15 begegnet wäre. Denn ich wäre ihnen hier, in meiner deutschen Jugend, begegnet. Sie hätten mich stärker mit dem Ort, an dem meine Eltern ihre eigene Jugend verbracht hatten, verbunden. Aber nicht mit den Menschen um mich herum. Und ich glaube, das ist der Wert jeden kulturellen Erbes, es bringt dich näher zu den Menschen, mit denen du deine Gegenwart teilst. Gleichzeitig stimmt es, dass solch ein Erbe unseren hybriden Identitäten gar nicht so unähnlich ist, auch wenn es meist anders dargestellt und erzählt wird. Sind Leila und Madschnun die persische Version von Romeo und Julia oder ist Goethe der deutsche Hafez? Und was, wenn sich diese wichtigen Werke und Autoren bedingen, ineinander laufen und voneinander leben?

Diese Linien, die keine Bruchstellen und keine Nähte sind, hast du für mich sichtbar gemacht. Ebenso wie unsere gemeinsame Freundin Shida Bazyar in ihrem Roman Nachts ist es leise in Teheran. In unserer geteilten Sprache Deutsch haben wir begonnen, das zu beschreiben, was wir geerbt haben. Ich möchte von unseren Leben nicht mehr sprechen wie von einem Mangel, einer Zerrissenheit. Wir sind präsent in dieser Gegenwart und teilen ein Sehen und Fühlen, das meines Erachtens ein Teil der deutschen Kultur ist.

Deine Asal

23. Feburar 2023

Liebe Asal,

entschuldige die lange Pause, aber es war viel los und jetzt sind hier gerade Ferien. »Ferien«, wann klang das das letzte Mal in meinem Leben nach Erholung?

Es stimmt, unsere Wege hätten sich kreuzen können, viel eher kreuzen sollen. Dass sie es nicht taten, liegt vielleicht daran, dass ich dir, dass ich Deutsch-Iraner*innen lange aus dem Weg gegangen bin. Lange habe ich mich unbewusst geschämt für mein schlechtes Persisch, für mein Analphabetentum, für meine Traditionslosigkeit. Ich fühlte mich, als hätte ich Verrat an meinem kulturellen Erbe begangen. Und deshalb bin ich so dankbar dafür, dich kennengelernt zu haben. Shida auch, aber sie ist jünger, sie ist hier geboren, sie hat ein etwas anderes Selbstverständnis, glaube ich. Wir sind faktisch erste Generation, aber eigentlich sind wir es nicht. Wir sind aber eben auch nicht zweite Generation. Wir hängen wirklich dazwischen, zumindest habe ich es so empfunden. Seitdem ich dich kenne, habe ich diese Scham abgelegt. Zu sehen, dass es so einem tollen, klugen Menschen wie dir ganz ähnlich geht, dass du diese Scham – liege ich richtig? – auch kennst. Du bist aber schon viel weiter als ich und wenn du sagst, du möchtest von unseren Leben nicht mehr sprechen wie von einem Mangel, einer Zerrissenheit, dann öffnet es mir einen ganz neuen Blickwinkel. Ja, ich hinke dir in Sachen Selbstermächtigung so hinterher, für mich offenbarst du damit eine ganz neue Möglichkeit, mich selbst zu sehen.

Eine Möglichkeit, die ich auch zum Teil ergreife.

Dennoch bleibt da ein Schmerz. Ein leichter, aber chronischer Schmerz, dass die Iranerin in mir sich nie verbinden konnte mit der Literatur, die zu ihr gehört hätte. In der sie hätte wurzeln, auf die sie sich hätte beziehen können. In der sich all die Kämpfe, die Errungenschaften, die Abgründe ihrer Ahnen niederschlagen. Und ich weiß, schon bin ich auf schwierigem Terrain. Wer sind diese Ahnen, was ist das für ein Kollektiv, zu dem ich so verzweifelt einen Zugang suche, suchte? Ist es die Nation? Das liegt nah, denn ich spreche von Iran, von der Iranerin in mir. Was ist dieses Iran? Ein Vielvölkerstaat, bestehend aus vielen Ethnien mit unterschiedlichen Dialekten, Sprachen, Religionen. Auf den iranischen Partys in Köln, wo meine Mutter mich als Kind manchmal mit hinnahm – deine Mutter dich auch? –, spielten sie Medleys mit Liedern aus den unterschiedlichen Regionen des Landes. Aus Kurdistan, aus Belutschistan, aus der arabisch geprägten Gegend um Bandar Abbas, aus dem aserbaidschanischen Teil. Der Rhythmus änderte sich jedes Mal ein wenig und der Dialekt und der Tanzstil, aber alle schienen alles zu tanzen und feiern. Das grenzt an Kitsch, verzeih, aber ich weiß noch, dass es mich damals wohlig schauerte. Mich überkam eine Art nationalistischer Schauer. Das alles ist Iran, dachte ich, es ist groß und bunt und fröhlich und wunderschön. So wahr und so falsch.

Interessanterweise kam mir das H-Wort jedoch nie über die Lippen.

Wenn ich es versuche, meine Bedürftigkeit einzufangen, dann ist es so: Ich hätte gerne eine literarische Entsprechung zu dem, was ich fühle, wenn ich traditionelle iranische Musik höre. Ich hätte gerne eine Entsprechung in Sprache, in Wörtern und Zeilen, die diese Gefühle auf einer anderen Bewusstseinsebene spiegeln, die mir helfen, diese tiefer zu ergründen und zu verstehen. Letztlich mich selbst besser zu verstehen. Das ist es doch, was uns ein kulturelles Erbe vermittelt: Kontinuität, Dazugehörigkeit, Teil eines großen Ganzen zu sein, aber mehr noch vielleicht die Kontinuität. Menschen streiten um und zweifeln an, ringen und hadern seit Beginn unserer Zivilisation mit denselben Dingen. Unterschiedlich gefärbt, kulturell gefärbt, aber letztlich ist es doch überall dasselbe. Kontinuität auch im Sinne von Leid, das wir in der Lage sind, einander zuzufügen. Und dass Zivilisation ein andauernder Kampf ist, den wir niemals gewonnen zu haben glauben sollten.

Ich wünschte, wir hätten früher gelernt, in der Schule zum Beispiel, dass uns das alle verbindet. Überhaupt wäre es schön gewesen, mehr vom Verbindenden, denn dem Trennenden zu erfahren. In meiner Erinnerung lernten wir nur von Kriegen und davon, wie sich Nationen bildeten. Ich denke an einen Satz aus deinem Essayband Betrachtungen einer Barbarin, den ich mir beim Lesen sofort unterstrich und den ich schon oft zitiert habe: »Zivilisationen, Kulturen, Nationen entstehen nicht getrennt, sie werden nur getrennt voneinander erzählt.«

Alles Liebe, sei umarmt,

Nava

PS: Mir ist noch eine kleine Anekdote aus der Schulzeit eingefallen. Ich war zwölf Jahre alt etwa, als mein Musiklehrer mich bat, iranische Musik mit in den Unterricht zu bringen. Wir nahmen gerade das Tonsystem durch, also die in Westeuropa gebräuchliche Dur-Moll-Tonalität. Ich freute mich riesig, denn endlich wurde ich offiziell dazu aufgefordert, meiner rein deutsch-deutschen Klasse die Musik vorzuspielen, die bei uns zu Hause lief. Also etwas von meiner anderen Identität preiszugeben. Bei uns zu Hause lief vor allem iranische Popmusik aus Kalifornien. Ich glühte innerlich, als ich in der Klasse saß und wir alle ziemlich laut mein Lieblingslied von Bijan Mortazavi hörten. Und noch mehr glühte ich, als anschließend meine Freundinnen zu mir kamen und sagten, das Lied sei voll cool. Ich merkte ihnen an, wie sehr sie sich wunderten, dass es gar nicht so fremd klang, und war kurz glücklich. Nur der Musiklehrer war unglücklich. Er hatte meinen Mitschüler*innen klassische iranische Musik vorspielen wollen, damit sie den Unterschied der Tonsysteme hören konnten.

28. Februar 2023

Liebe Nava, azizam,

du liegst richtig, ich kenne dieses Gefühl, sich fernhalten zu wollen. Ebenso wie den von dir beschriebenen Schmerz. Und es berührt mich sehr, dass unsere Begegnung für uns beide so einen facettenreichen Prozess in Gang gesetzt hat. Ich glaube, was ich durch Menschen wie dich gelernt habe, ist, dass Hybridität eben doch auf ein Ganzes verweist, dass eine hybride Identität nicht nur durch die Verluste und Abwesenheiten geprägt ist. Vielleicht fühlen wir es nicht in jedem Moment, aber ich glaube doch, dass wir es leben. Für mich gilt in meiner Arbeit deshalb, den Fokus darauf zu legen, dass andere diese Leben als gegeben wahrnehmen, sie nicht mehr nur als Abweichung, sondern als eine Variation der Norm akzeptieren.

In jeder Kultur gibt es Trauer, gibt es Versuche, das Verlorene und Abwesende gegenwärtig zu machen. Von den glorifizierenden Mausoleen bis hin zum Denkmal an Verbrechen – wir Menschen suchen eine Verbindung zu dem, was mal war, um uns zu erzählen, wer wir heute sind und morgen sein wollen. Ich glaube, gerade weil ich mich nie in diesen großen Erzählungen wiederfinden konnte, habe ich recht früh ihre Gemachtheit erkannt. Ich saß im Geschichtsunterricht und fragte mich, weshalb alles, das in der Vergangenheit lag, immer so geordnet und folgerichtig wirkte. Ich wollte wissen, wann sich das geändert hat, weshalb meine Gegenwart so anders, so chaotisch und verworren und »gleichzeitig« wirkte. Verstanden habe ich diesen Eindruck nicht sofort, noch viel zu lange habe ich ihn auf mein eigenes Unvermögen zurückgeführt.

Aber sobald ich die ersten Texte las von Menschen wie Stuart Hall, Audre Lorde oder Edward Said, merkte ich, dass mein Unvermögen bloß eine Unangepasstheit war, die ich vielmehr kultivieren als unterdrücken sollte. Später kamen auch Autor*innen hinzu, die im deutschen Kontext schrieben: Fatima El-Tayeb, Natasha A. Kelly, Christina Thürmer-Rohr. Das sind keine Namen aus dem Kanon, aber sie werden unsere Zukunft mehr prägen als Goethe und Schiller und auch mehr als Rumi und Hafez. Inzwischen bin ich außerdem alt genug, um auf Erzählungen aus jener für mich damals so verwirrenden Gegenwart zu blicken und zu erkennen, dass sie ebenfalls geglättet und abgerundet wurde. Wichtig sind jene Stimmen, die diese Erzählungen ergänzen und unterbrechen.

Ich glaube, ich halte mich in all meiner wackeligen Unsicherheit daran fest, was ich gestalten kann, statt dem nachzutrauern, was mich hätte gestalten sollen. Wenn ich nicht integriert und gemeint bin bei diesen gemachten Geschichten, dann wende ich mich eben dem zu, das zwischen ihnen liegt.

Ich wohne zum Beispiel nicht sehr weit weg von dem Ort, an dem am 17. September 1992 vier iranisch-kurdische Exilpolitiker erschossen wurden. Bloß ein kurzer Spaziergang. Das, was heute als Mykonos-Attentat bekannt ist, gehört vermutlich ebenso zu deiner wie zu meiner Geschichte, weil es zur Geschichte der beiden Länder gehört, die uns verbinden. Dennoch wird weder hier noch dort darüber gesprochen. Selbstverständlich aus unterschiedlichen Gründen, aber ich würde mich sehr wundern, wenn es in iranischen oder deutschen Schulbüchern erwähnt würde. Dort, weil die mörderischen Machenschaften des Geheimdienstes niemals aufgearbeitet werden würden unter diesem Regime. Hier, weil es schlicht nicht als relevanter Teil der eigenen Geschichte gesehen wird. Dennoch treffen sich auch heute noch jährlich Menschen an dem Platz, an dem sich das griechische Restaurant befand. Sie reden über die Ermordeten, sie reden über das, was sie verloren haben. Sie teilen eine Sprache, sie teilen ähnliche kulturelle Referenzen. Sie stiften Kontinuität. Und nun teilen sie auch die Hoffnung auf eine Veränderung im Iran. Das verweist auf ein wichtiges Element für den Zugang zum kulturellen Erbe, nämlich den politischen Bedingungen. Denk allein an Jina Amini, die ihren eigenen Vornamen nicht tragen durfte, die sich Mahsa nennen musste, weil der Staat kurdische Identitäten unterdrückt. Wie viel hätten wir beide davon mitgekriegt ohne den Bruch in unserem Leben? Diese Frage stelle ich mir oft.

Ja, da ist ein Schmerz, aber ich bin doch froh, dass ich zumindest in der Lage bin, die Lücken und Auslassungen zu erahnen.

Noch das: Ich musste bei der Erinnerung an die iranischen Partys in Köln lachen, Nava, ich war selbstverständlich auch dort. Oh ja! Und das, woran ich mich erinnere, ist vor allem, wie eingeschüchtert ich mich dort fühlte, weil ich mir an keinem anderen Ort so Deutsch und auch so unzulänglich vorkam, sogar als Kind. Und ich glaube, meine Abneigung gegen nostalgische Gefühle hat auch ein wenig damit zu tun. Einerseits fand ich es wunderschön, dass die Menschen sich an dem festhielten, was sie geprägt hat. Ich liebe das persische Essen, ich liebe die sanften und süßen Klänge der Sprache, die Symbole und Traditionen. Und doch hat mich geärgert, dass viele der dort Anwesenden all das überhöht haben, es als Schutz und Abwehr vor dem genutzt haben, was uns Kinder, die keine direkte Erinnerung an das Land hatten, ausmachte. Nämlich, dass wir eben auch Freund*innen hatten, die anderes Essen gewöhnt waren, andere Klänge und Traditionen, dass wir selbst von anderem geprägt wurden. Wie wäre es, wenn das Zugewandte und Verbindende, die Fluidität von Identitäten und Leben grundsätzlich im Zentrum stünde in all der kulturellen Vermittlung? Ach, ich träume davon – mehr als von irgendwelchen Landschaften und Architekturen, Früchten und Gedichten und einer Zugehörigkeit.

Ich umarme dich, von Herzen,

Deine Asal

1.März 2023

Liebste Asal,

wir sitzen in zwei verschiedenen Zügen von Berlin nach Köln, eine weitere, wenn auch vergleichsweise unbedeutende Parallelität unserer Leben. Heute Abend wirst du gemeinsam mit anderen Deutsch-Iraner*innen die Lit.COLOGNE eröffnen, Titel der Veranstaltung ist Zan Zendegi Azadi – Jin Jian Azadi – Frau Leben Freiheit. Ich werde mich im Publikum vermutlich mehrmals kneifen, um mich zu vergewissern, dass das kein Traum, sondern die neue deutsche Realität ist: Eines der wichtigsten und kommerziell erfolgreichsten Literaturfestivals Deutschlands widmet den ersten Abend dem Freiheitskampf der Menschen in unserem Geburtsland. Achtung, Kitschalarm – mir kommen jetzt schon die Tränen. Mag sein, dass das auch daran liegt, dass die vergangenen Monate für uns alle emotional sehr aufwühlend waren. Und ein bisschen am Alter. Ich schätze jedoch, es verdeutlicht vor allem auch das Maß an Unterversorgtheit, an Unsichtbarkeit, mit der wir aufgewachsen sind, und hat vielleicht sogar weniger mit den Ereignissen in Iran selbst, als vielmehr mit unserer Vergangenheit in Deutschland zu tun.

Doch jetzt sind wir endlich hier – ich lehne mich an den Titel des Literaturfestivals an, das Selma Wels nach Hanau gründete, das aber leider nicht mehr stattfindet und das uns zeigt, dass wir auch Rückschläge hinnehmen müssen –, wir sind also hier, wir sind aber auch da und sogar dort! Wir schreiben uns von innen und außen in das kulturelle Erbe ein, und wenn dann irgendwann in naher Zukunft noch jemand von einem deutschen kulturellen Erbe spricht, dann nur, weil »deutsch« bis dahin eine komplett neue Deutung erfahren hat. Und das Mykonos-Attentat wird dann Teil der deutschen Geschichte sein, dafür werden wir mit unseren Büchern gesorgt haben. Da wir uns in wenigen Stunden in Köln – wenn ich das H-Wort in den Mund nehme, dann für Köln – sehen werden, erlaube ich mir die Albernheit, Artikel 5 des kölschen Grundgesetzes zu zitieren: »Et bliev nix wie et wor.«

Gute Reise dir!

Deine Nava